宮城県の文学碑

|

| 仙台市野草園 郷土文芸苑 |

・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図

|

郷土が生んだ詩人や歌人などの詩歌と植物

芭蕉が「おくの細道」で詠んだ「草木の句とその植物」など

郷土の文芸と植物の区画です。

|

2016.3.20

|

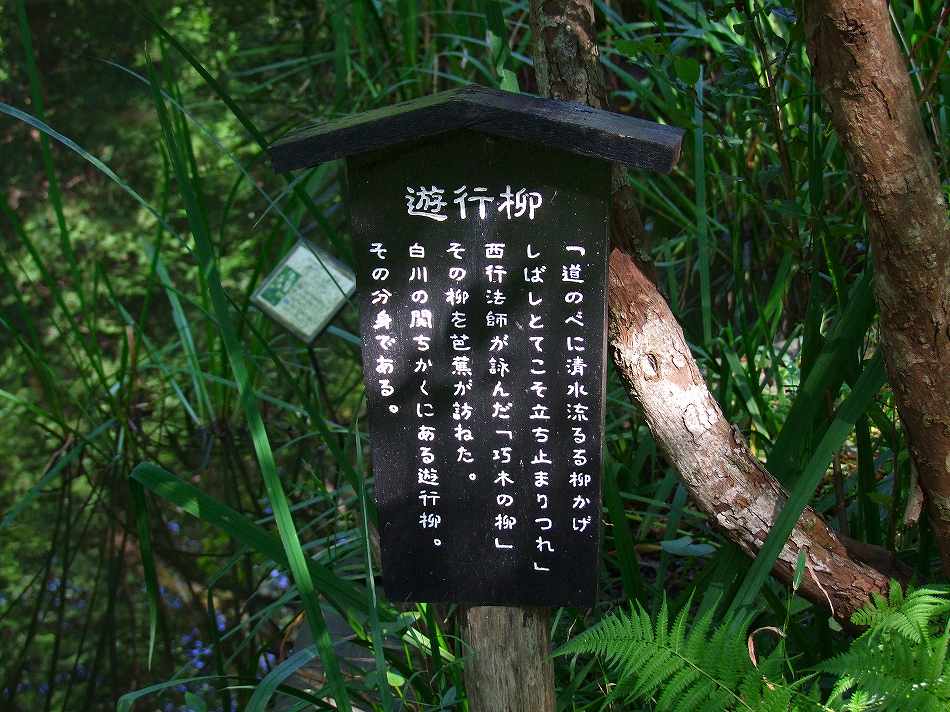

遊行柳(ゆぎょうやなぎ)/朽木(くちき)の柳

|

| 西行 法師(さいぎょう ほうし) |

・説明:1118−1190年 和歌山県那賀郡打田町生まれ 漂泊の歌人

本名:佐藤義清(のりきよ)生命を深く見つめ、花や月をこよなく愛した平安末期の大歌人。

宮廷を舞台に活躍した歌人ではなく、山里の庵の孤独な暮らしの中から歌を詠んだ。

|

道のべに 清水流るゝ 柳かげ しばしとてこそ 立ちどまりつれ

|

歌意:夏の暑い中を旅ゆくその道すがら,そこに水の清らかな川が流れている。その川のほとりに一本の柳の木が立っており,夏の熱い日射しを遮り,日陰を作っている。西行は「しばし(ほんの少しだけ)休もう」と思って立ち止まり,一息入れるつもりであったのだが,あまりの心地よさについつい長い時間立ち止まって時を過ごしてしまった。

|

・詠んだ時期・場所:1144頃か1186年 那須・芦野で詠んだ

|

白河関近くの遊行柳の分身(栃木県那須郡那須町芦野2503 Yahoo地図) 2014.9.7

|

|

| 斉藤 茂吉(さいとう もきち) |

・説明:山形県上山市生まれ。1882−1953年 71歳没 医学と歌人として活動

山形の人々と山河を愛し、父と母を愛し続けた歌人

|

秋のかぜ 吹きてゐたれば 遠かたの 薄のなかに 曼珠沙華赤し

|

あきのかぜ ふきていたれば とうかたの すすきのなかに まんじゅしゃげあかし

|

歌意:

登場する植物:曼珠沙華(マンジュシャゲ)、薄(ススキ)

|

2015.5.8

|

朝がれひ 君とむかひて みちのくの 山の蕨を 食へばたのしも

|

歌意:

登場する植物:蕨(ワラビ)

場所:阿部次郎宅で詠んだ歌

|

2014.9.7

|

|

原 阿佐緒(はら あさを)

|

・説明:1888〜1969年 81歳没 宮城県大和町宮床で生まれ

大正から昭和初期にかけて九条武子、柳原白蓮とともに日本三閨秀歌人の一人に数えられ、天与の才能と美貌に恵まれた阿佐緒は純粋で情熱的な短歌で歌壇の注目を集めた。1935年に老母の待つ故郷「白壁の家」に身を寄せている。

|

吾木香 あわれや花の たぐいとも 見えず淋しく 秋の野に咲く

|

歌意:

登場する植物:吾木香(ワレモコウ)

原阿佐緒の第一歌集「涙痕」に記載

|

2015.5.8

|

|

| 片平 康人(かたひら ) |

・説明:

|

みそ萩 みそ萩 露っぽくて 濡れておわすは 地蔵尊

|

歌意:

登場する植物:禊萩(ミソハギ)

|

2015.5.8

|

|

| 藤原 長能(ふじわら ながとう)(ながよし) |

・説明:950年頃−1017年頃 平安時代中期の歌人 中古三十六歌仙の1人。

能因法師の歌の師となって秘伝を授けた

|

| 夫木集 |

みちのくの 栗駒山の 朴の木の 枕はあれど 君がたまくら

|

歌意:栗駒山麓産の朴の木の枕は、頭病みなどしない良い枕と、都に送られていた。その枕はあるのですが・・・・

登場する植物:朴の木(ホオノキ)

歌枕:栗駒山

|

2015.5.8

|

| 夫木集 詠み人知らず |

みちのくの 十符の菅菰 七符には 君を寝させて 吾三符に寝ん

|

歌意:芭蕉も細道の旅で、宮城野区岩切の「十符の菅」を訪ねた。即ち十筋の網み目のある菅菰の産地だったのである。

登場する植物:歌枕:菅(すげ)

歌枕:十符の菅菰(とふのすがも) 宮城野区岩切

|

2016.3.20

|

|

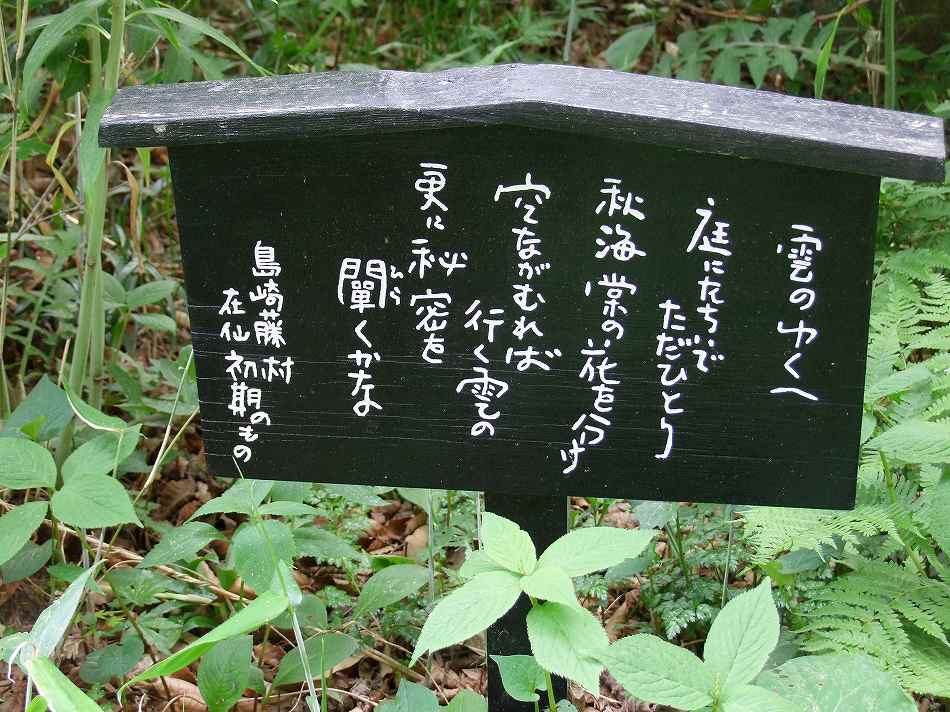

| 島崎 藤村(しまざき とうそん) |

・説明:1872−1943年 岐阜県生まれ 詩人、小説家 本名:島崎春樹

1986年、東北学院教師となり仙台に赴任、1年で辞す

この間に詩作にふけり、第一詩集・「若菜集」を発表し、文壇に登場

|

雲のゆくへ

庭にたちいでただひとり 秋海棠の花を分け

空ながむれば行く雲の 更に秘密を開くかな

|

詩意:

登場する植物:秋海棠(シュウカイドウ)

|

2015.5.8

|

|

水琴窟(すいきんくつ)

|

万葉集 巻8−1418

|

志貴 皇子(しこの みこ)

|

| 説明:不明−718年 天智天皇(てんじてんのう)の七番目の皇子 |

石走る 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも

|

いはばしる たるみのうへの さわらびの もえいづるはるに なりにけるかも

|

歌意:岩にほとばしる滝のほとりの蕨が芽を出す春になったのだなあ

石走る垂水(いわばしるたるみ)

登場する植物:季語:春 さわらび:芽を出したばかりのわらび

|

2015.5.8

|

|

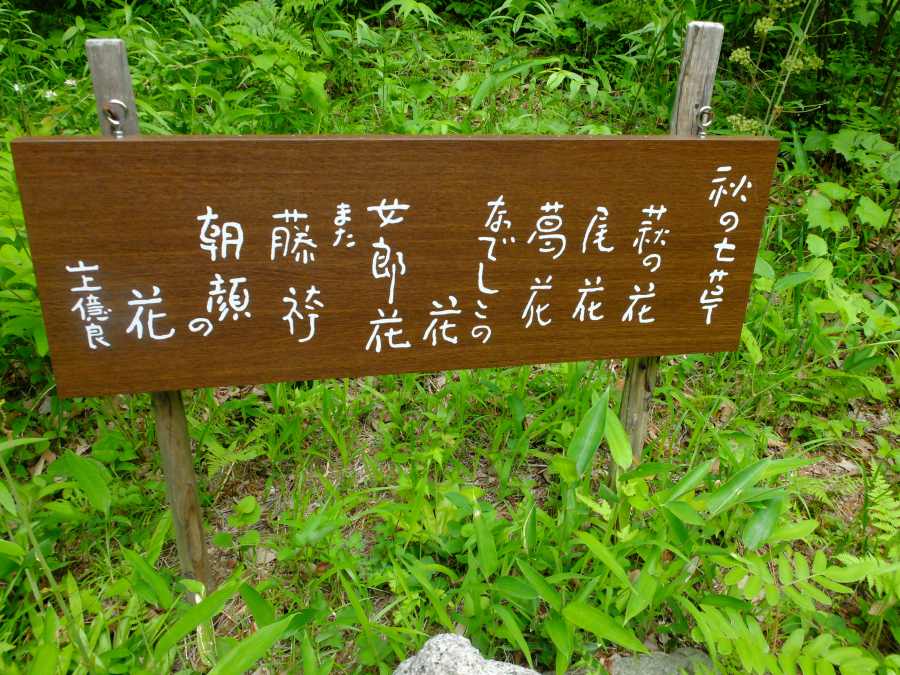

山上 億良(やまのうえ おくら)

|

・説明:660−733年 奈良時代初期の貴族・万葉歌人

|

万葉集 巻8−1537

|

「秋の七草」

萩の花(はぎ)、尾花(おばな)、葛花(くずばな)

瞿麦(くばく)(撫子)の花(なでしこのはな)

女郎花また藤袴(おみなえし)または(ふじばかま)

朝顔の花(あさがおのはな)

|

春の七草が食べて楽しむ七種であるのに対し、秋の七草は目で見て楽しむ七種となっています

瞿麦(くばく):なでしこの異名

|

2023.5.14

|

|

|

|