相馬市松川浦の万葉歌碑

|

松川浦十二景歌碑

|

・説明:貞享5年(1688年)第5代相馬中村藩主相馬昌胤は、松川浦を新名所として公認してもらうため、松川の名勝地を十二ヶ所、連歌師猪苗代玄盛に選ばせ、狩野派の絵師にその様を描かせ、東山天皇に勅許を願い出ましたこの当時、新たな名所をつくりだすには勅免が必要でした朝廷からは、許可とともに、12景の絵にそえて公卿の和歌を贈ってきました。それが、「松川浦十二景の和歌」です。高位の公卿達に読まれた和歌とそうそうたる狩野派の絵師によって描かれた絵は、いずれもすばらしく、「絹本著色松川十二景和歌色紙帖」とよばれ、市の文化財に指定されています

|

集合歌碑

|

1924年(大正13年)に佐藤宣幸とその孫の佐藤俊輔によって建立されました。

もともとこの歌碑は水茎山の夕顔観世音堂の境内にありましたが、1943年(昭和18年)に旧松川部落が現在の松川に移住されられた際、夕顔観音堂ととに船越観音堂境内に移設されました。 |

夕顔観音堂 船越観音堂

|

1 松川浦(まつかわうら)

|

・場所:福島県相馬市尾浜 松川浦漁業協同組合潮干狩り休憩所隣 Yahoo!地図・場所:

|

園 基福(その もとよし)

|

・説明:1622−1699年 江戸時代前期の公卿

|

春やなほ たぐひも波の 曙に かすむ緑の 松川浦

|

歌意:

|

1979年(昭和54年) 相馬市建立

|

2014.4.22

|

|

2 水茎山(みずくさやま)

|

・場所:福島県相馬市 尾浜地内 鵜ノ尾岬(うのおざき)の高台 Yahoo!地図 ・場所:

|

久我 通誠(こが みちとも)

|

・説明:1660−1719年 江戸時代前期から中期の公卿

|

うつし絵も 及ばんものか 桜咲く 水茎山の 春の面影

|

歌意:

|

1979年(昭和54年) 相馬市 建立

|

2023.11.23

|

|

3 飛鳥湊(あすかみなと) 流失?

|

・場所:福島県相馬市尾浜 鵜の尾岬トンネルの西側駐車場を過ぎた、旧松川集落跡地の入口 Yahoo!地図

|

清水谷 実業(しみずだに さねなり)

|

・説明:1648−1709年 江戸時代前期から中期にかけての西園寺家一門の公家・歌人

|

よる舟も とめて湊の 名をや知る 明日は飛鳥の 変る浮寝に

|

歌意:

|

1979年(昭和54年) 相馬市 建立

|

|

|

4 離崎(はなれざき) 流失?

|

・場所:福島県相馬市岩子宝迫 離崎に近い人工島 Yahoo!地図

|

河野 季信()

|

・説明:

|

冬寒き 色あらはれて 離崎 岩根の松ぞ 雪に木高き

|

歌意:

|

1986年(昭和61年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

5 松沼浜(まつぬまはま) 流失?

|

・場所:福島県相馬市尾浜 松川浦大橋の袂 Yahoo!地図

|

庭田 重條(にわた しげえだ)

|

・説明:1650−1725年 公卿

|

船寄せて 涼しき浪に 月をなほ まつぬの浜の 松の下風

|

歌意:

|

1986年(昭和61年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

6 川添 森(かわぞえ もり)

|

・場所:福島県相馬市和田 小泉川の河口 小泉川和田排水機場 Yahoo!地図

|

竹内刑部卿惟庸()

|

・説明:

|

夕月の 光も清く 川添いのもりて 涼しき 秋の初風

|

歌意:

|

1986年(昭和61年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

7 文字島(もじしま)

|

・場所:福島県相馬市岩子 塩釜神社の境内 Yahoo!地図

|

白川 雅光(しらかわ まさみつ)

|

・説明:1660−1706年 公卿

|

冬寒き 水にもうつす 文字島や おくれし秋の 雁のひとつら

|

歌意:

|

1985年(昭和60年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

2014.4.22

|

|

8 紅葉岡(もみじのおか)

|

・場所:福島県相馬市岩子字大迫 長命寺の山門 Yahoo!地図

|

飛鳥井 雅豊(あすかい まさとよ)

|

・説明:1664−1712年 江戸中期の公卿・歌人

|

名もしるく 幾しほ染めて 色や濃き 紅葉の岡の 秋のこずゑは

|

歌意:

|

1979年(昭和54年) 相馬市 建立

|

|

|

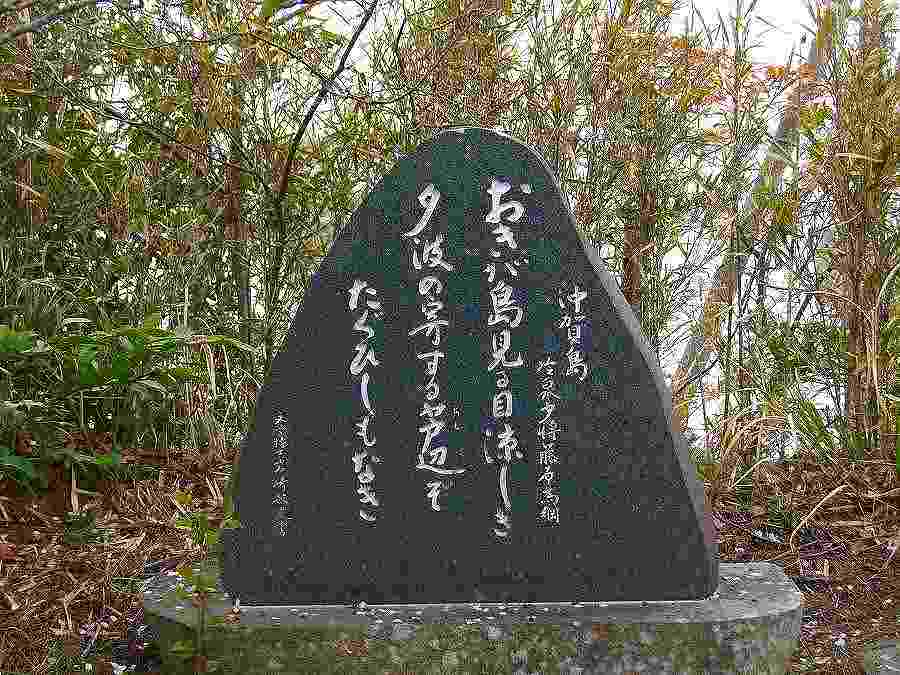

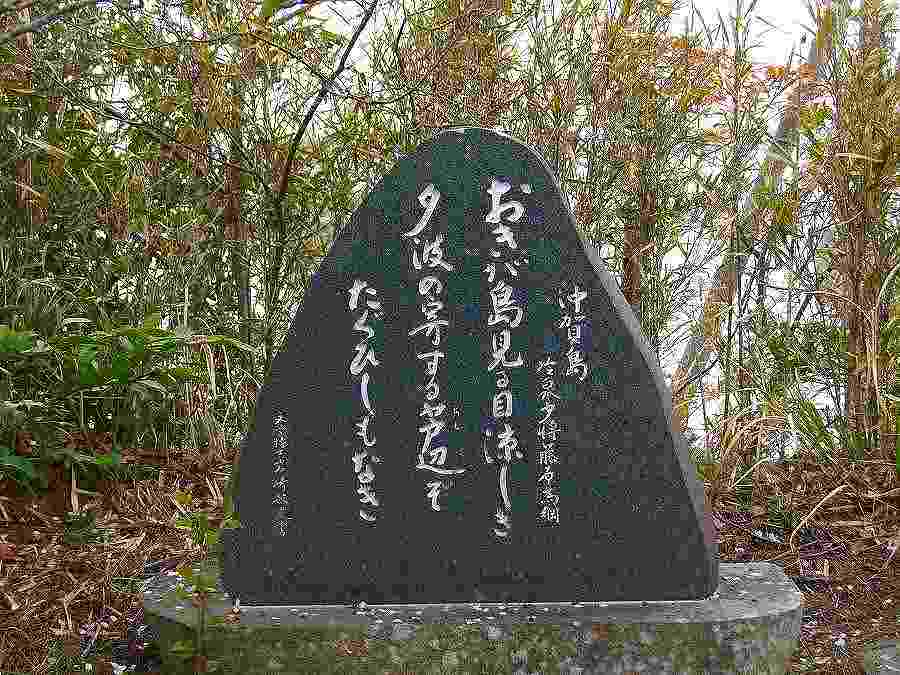

9 沖賀島(おきがしま)

|

・場所:福島県相馬市岩子字宝迫 塩釜神社の境内 Yahoo!地図

|

冷泉 為綱(れいぜい ためつな)

|

・説明:1664−1722年 江戸中期の公卿

|

沖が島 見る目涼しき 夕浪の 寄する葦辺ぞ たぐひしもなき

|

歌意:

|

| 1985年(昭和60年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立 |

2014.4.22

|

|

10 梅川(うめかわ)

|

・場所:福島県相馬市柏崎 梅川の河口 梅川水門近く Yahoo!地図

|

武者小路 実陰(むしゃのこうじ さねかげ)

|

・説明:1961−1738年 江戸時代前期から中期にかけての公卿、歌人。号は超嶽院

|

さす舟の 棹の雫も 匂ふなり 浪も花咲く 春の梅川

|

歌意:

|

1986年(昭和61年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

11 長洲磯(ながすのいそ) 流失は

|

・場所:福島県相馬市磯部字大洲 大洲公園内 Yahoo!地図

|

野宮 定基(ののみや さだもと)

|

・説明:1669−1711年 江戸時代中期の公家、国学者

|

|

歌意:

|

1985年(昭和60年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

12 鶴巣野(つるすの) 流失は

|

・場所:福島県相馬市磯部大洲29 芹谷地 柏崎を経た磯部集落の入口 Yahoo!地図

|

白川 雅喬(しらかわ ますたか)

|

・説明:−1688年 神祇伯。雅陳の子。非参議正二位を務める。通村流の書に優れた。

|

住みなれて 己が名にあふ 鶴巣野に 千代経る雛の 栄えをも見む

|

歌意:

|

1986年(昭和61年) 相馬市市民憲章実践基金会 建立

|

|

|

松川浦には、その他に、天野多津雄、松田亨、岩崎敏夫の歌碑、河東碧梧桐、巌谷小波、横山丁々、豊田君仙子、阿部みどり女、只野柯舟の句碑等

|