| 宮城県の句碑・歌碑・詩碑 |

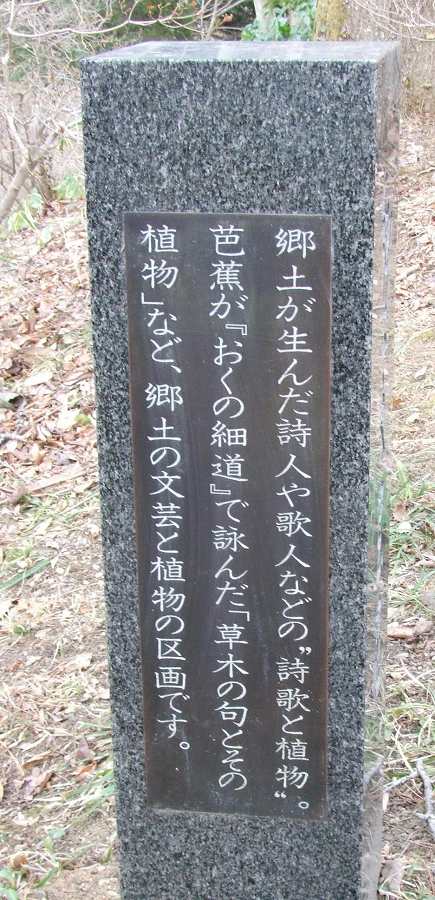

仙台市野草園 郷土文芸苑

|

・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図

|

2012.3.22

|

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

・説明:1644−1694年 51歳没 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(まつおむねふさ)

江戸時代前期の日本史上最高の俳諧師の一人

|

一つ家に 遊女も寝たり 萩と月

|

| ひとつやに ゆうじょもねたり はぎとつき |

句意:遊女と同宿することとなった。世外の私と花の様な彼女とは、庭の萩と空の月との取り合わせのようなものだ。

・詠んだ時期・場所:1689年 市振(いちぶり)の宿(新潟県青海町)の宿屋

|

2016.3.20

|

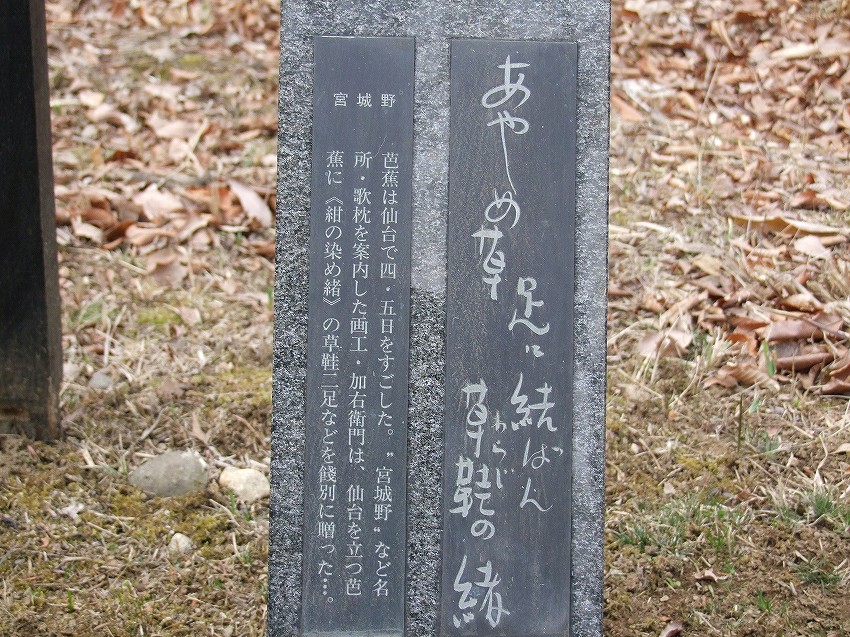

| 松尾 芭蕉(まつお ばしょう) |

| あやめ草 足に結ばん 草鞋の緒 |

あやめぐさ あしにむすばん わらじのお

|

句意:あやめ草をぞうりの緒に付けて旅の無事を祈る

端午の節句のあやめ草を足に結んだつもりで、わらじをはき健脚を祈ろう

草履の緒に編み込んだ紺の布の色(あやめ色)の草履で旅立った。

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 仙台市宮城野区宮城野

|

2016.3.20

|

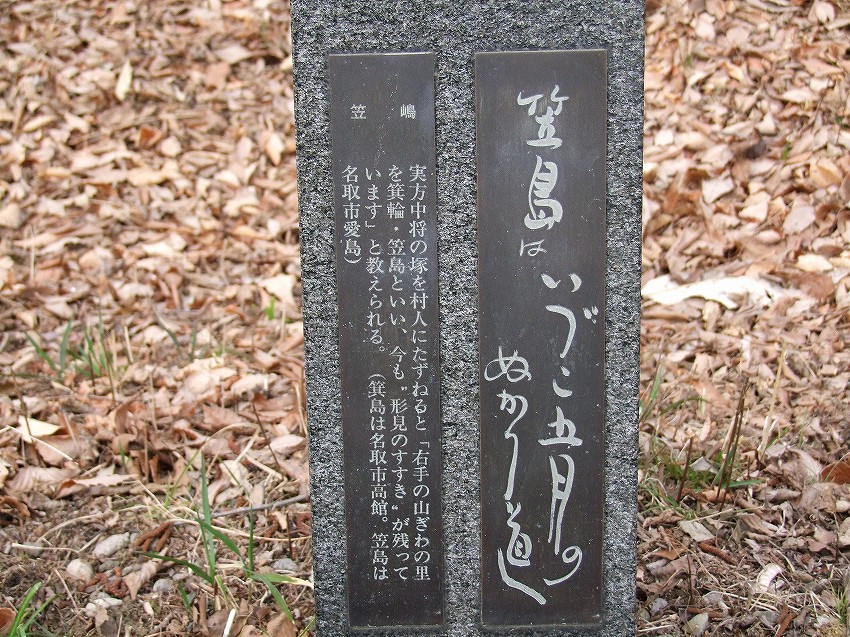

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

笠島は いづこ五月の ぬかり道

|

| かさじまは いづこさつきの ぬかりみち |

句意:実方の墓や、西行のゆかりのすすきのある笠島(かさじま)はどの辺りなのだろうか、五月の雨でぬかるんだ道なので尋ねることもできない本当に残念だ。

枕詞:笠島

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 宮城県名取市

|

2016.3.20

|

| 松尾 芭蕉(まつお ばしょう) |

田一枚 植えて立ち去る 柳かな

|

たいちまい うえてたちさる やなぎかな

|

句意:西行法師が詠んだ柳に見とれているうちに。この柳のかげで、私もしばし立ちとまった。近くのでは田植えが終わった。それを見て私もその場を後にした。

登場する植物:柳 季語:晩春

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 栃木県那須町芦野

|

2012.3.22

|

| 松尾 芭蕉(まつお ばしょう) |

象潟や 雨に西施が ねぶの花

|

きさがたや あめにせいしが ねぶのはな

|

句意:雨にれたネムノ花、あたかも中国の美女西施が憂いの顔のようと咲いていた。

登場する植物: 季語:合歓(ネム)の花:晩夏

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 秋田県にかほ市象潟

|

2016.3.20

|

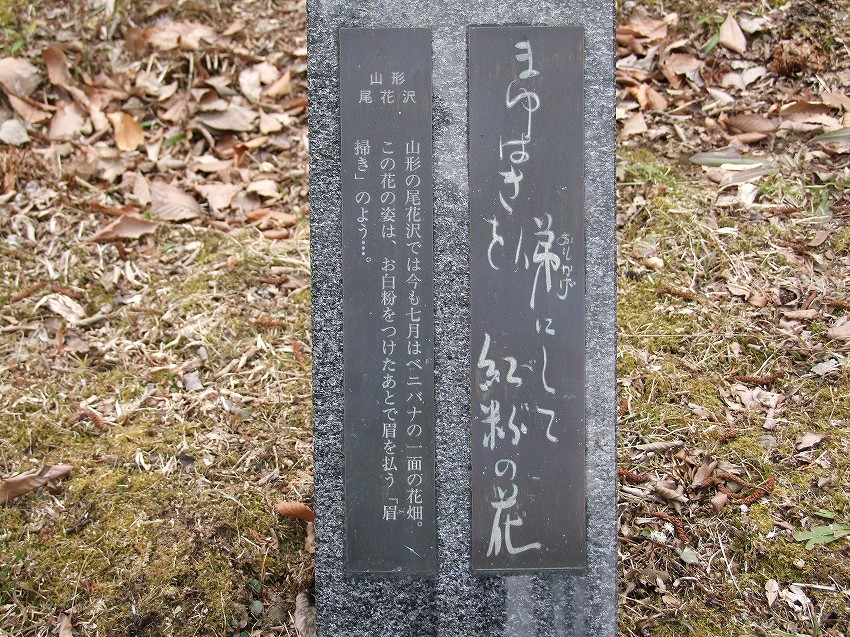

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

まゆはきを 俤にして 紅粉の花

|

| まゆはきを おもかげにして べにのはな |

句意:このあたりに咲いている紅花を見ていると女性が化粧に使う眉掃きが思い出される。

眉掃(まゆは)きは、白粉(おしろい)をつけたあとで眉を払う小さなはけ

登場する植物: 季語:紅花(ベニバナ)

・詠んだ時期・場所:1686年「奥の細道」 山形県天童市大字下荻野戸/尾花沢市

|

2016.3.20

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

世の人の 見付けぬ花や 軒の栗

|

よのひとの みつけぬはなや のきのくり

|

・句意:目立たない栗の花が軒端に咲いている。主人も世にかくれて、静かに住んでいるのだろう

登場する植物:栗

詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」福島県須賀川市

|

20174.9.7

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

波の間や 小貝にまじる 萩の塵

|

なみのまや こがいにまじる はぎのちり

|

・句意:波は引いて砂浜の砂が現れる。そのとき砂の中にますほの小貝に混じって色とりどりの萩の花びらが見える。

登場する植物:萩

ますほの小貝

・詠んだ時期・場所:1689年(元禄2年) 奥の細道種の浜:(いろのはま) 福井県敦賀市色浜

|

2014.9.7

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

庭掃いて 出でばや寺に 散る柳

|

にわはいて いでばやてらに ちるやなぎ

|

・句意:本当は一宿のご恩返しに、この落葉を一掃き掃きして出立したい。

登場する植物:柳

・詠んだ時期・場所:1689年(元禄2年) 奥の細道種の浜:加賀(石川県)の全昌寺での句 |

2016.6.29

|

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

かさねとは 八重撫子の 名なるべし

|

かさねとは やえなでしこの ななるべし

|

・句意:愛らしいこの娘の名はかさね(重ね)というのだから、(花に喩えたら、はなびらの重なった)八重のなでしこの名であろう。

登場する植物:八重撫子(ヤエナデシコ)

詠んだ時期・場所:1986年 栃木県那須野

|

2016.3.20

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

卯の花を かざしに関の 晴れ着かな

|

うのはなを かざしにせきの はれぎかな

|

・句意:

登場する植物:卯の花(ウノハナ)ウツギ

・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」 白河関

|

2014.9.7

|

詠み人知らず 夫木集

|

陸奥の 栗駒山の 朴の木の 枕はあれど 君が手枕

|

みちのくの くりこまやまの ほほのきの まくらはあれど きみがてまくら

|

・歌意:栗駒山麓産の朴の木の枕は、頭病みなどしない良い枕と、都に送られていた。

その枕はあるのですが・・・

|

2014.4.8

|

|