天満宮

|

・場所:岩手県盛岡市新庄町5-43 Yahoo地図

|

高橋 煙山(たかはし えんざん)

|

・説明: − 年 岩手県矢巾町生まれ

|

梅疎なり 月照る杜の 杉襖

|

うめまばらなり つきてるもりの すぎふすま

|

| 句意: |

| 年 建立 |

2014.5.28

|

| 高橋 青湖(たかはし せいこ) |

・説明:1889−1980年 92歳没 盛岡市生まれ 本名:高橋初五郎

盛岡商業高校卒 東京芝逓信官吏練習所技術科卒 盛岡郵便局電話課長、日本電話設備株式会社盛岡営業所長

|

岩手颪 ごうごうと 枯野傾けり

|

| いわておろし ごうごうと かれのかたむけり |

| 句意: |

| 1965年(昭和40年)喜寿祝い 知友門弟 建立 |

2014.05.28

|

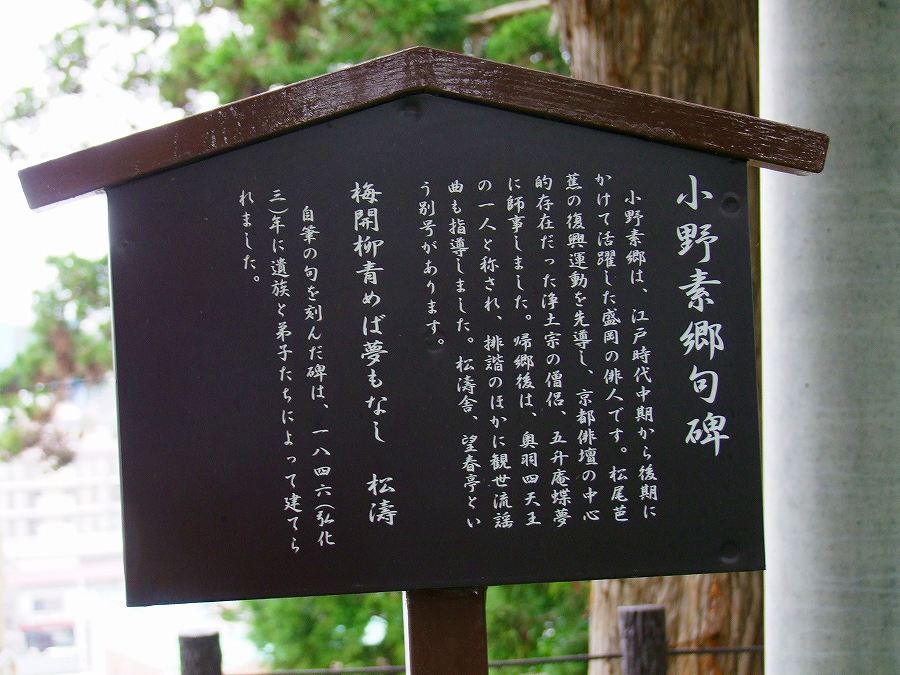

小野 素郷(おの そごう)(そきょう)

|

・説明:1749−1820年 72歳 盛岡市生まれ 盛岡の俳人

盛岡の富商。明和8年京都にでて、五升庵蝶夢に師事。帰郷して,俳諧を指導した。

本名:小野永二 別号:松濤舎・望春亭

岩間乙二・常世田長翠・吉川五明と共に奥羽四天王と称された。門人に軽石錦苔

|

思無邪

梅開 柳青めば 夢もなし

|

句意:

思無邪:しむじゃ:心(思うこと)に、正しくないことや余計な雑念がない |

1846年(弘化3年) 27回忌に遺族門人 建立

|

2014.05.28

2014.05.28

|

芭蕉塚(ばしょうづか)

|

・説明:大島(雪中庵)蓼太は江戸俳壇の実力者で、芭蕉への復帰を唱え、東西に吟行し、多くの門人を抱えていました。芭蕉門十哲のひとり服部嵐雪の流れをくむ俳人。その大島(雪中庵)蓼太の門人が杉浦麻斤

|

大島(雪中庵)蓼太は江戸俳壇の実力者で、芭蕉への復帰を唱え、東西に吟行し、多くの門人を抱えていました。芭蕉門十哲のひとり服部嵐雪の流れをくむ俳人。その大島(雪中庵)蓼太の門人が杉浦麻斤

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

・説明:1644−1694年 51歳没 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(むねふさ)

江戸時代前期の日本史上最高の俳諧師の一人 |

古池や 蛙とびこむ 水の音

|

句意:

|

東花坊(とうかぼう)

|

| ・説明: |

桜開花 一重に弥陀の 彼岸哉

|

句意:

|

磯暁庵()

|

| ・説明: |

居らんとして 鳥の行衞かな

|

| 句意: |

| 1768年(明和5年) 建立 杉浦麻斤坊 |

2014.05.28

2014.05.28 磯暁庵

2014.05.28 東花坊

|

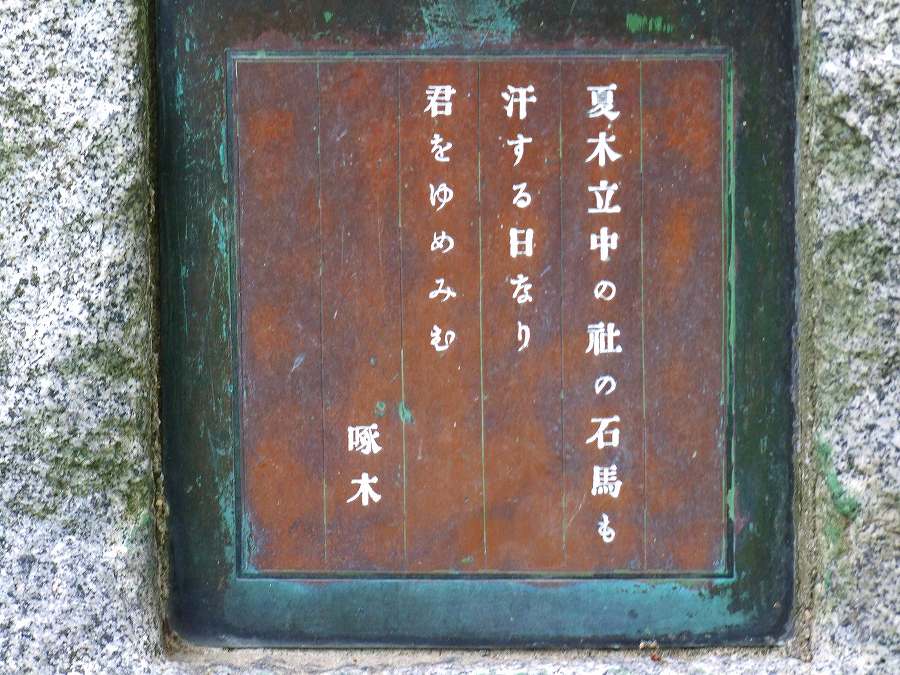

石川 啄木(いしかわ たくぼく)

|

・説明:1886〜1912年 26歳没 岩手県盛岡市玉山生まれ 本名:一(はしめ)

滝沢村転居 渋民村・函館で代用教員 函館、小樽、札幌、釧路で新聞社勤務 東京朝日新聞社校正係 歌人、詩人、評論家

|

阿形の狛犬/(小天地)

|

夏木立 中の社の 石馬も 汗する日なり 君をゆめみむ

|

| 歌意: |

| 年 建立 |

2014.05.28

2014.05.28

|

石川 啄木(いしかわ たくぼく)

|

吽形の狛犬/(一握の砂)

|

松の風 夜晝ひびきぬ 人訪は ぬ山の祠の 石馬の耳に

|

| 歌意: |

| 年 建立 |

2014.05.28

2014.05.28

|

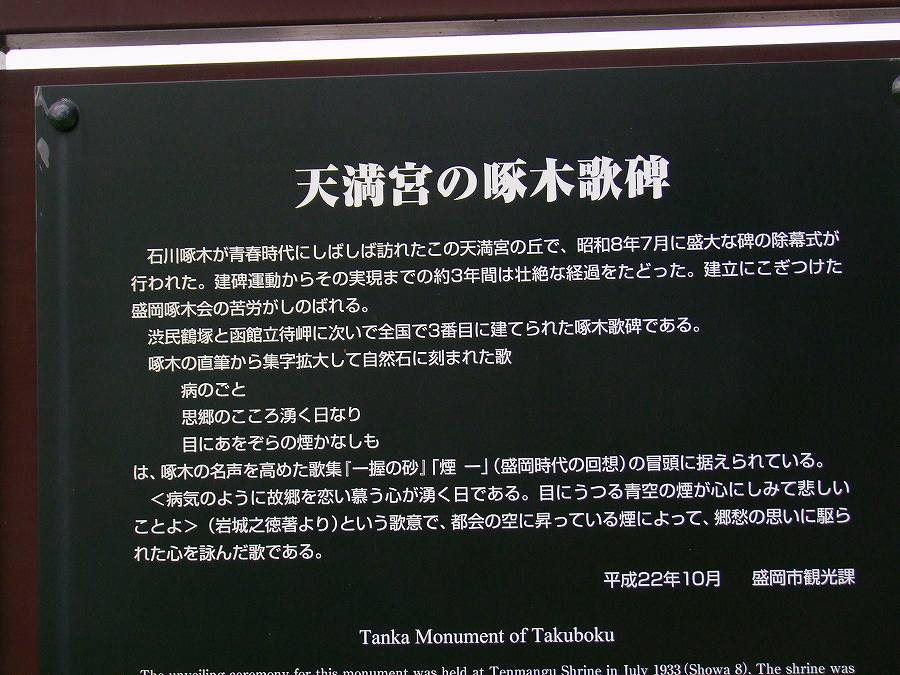

石川 啄木(いしかわ たくぼく)

|

| 狐像の台座の歌 |

苑古き 木の間に立てる 石馬の 背をわが肩の 月の影かな

|

| 歌意: |

| 年 建立 |

2014.05.28

2014.05.28

|

石川 啄木(いしかわ たくぼく)

|

| 天満宮境内外 |

病のごと 思郷のこころ 湧く日なり 目にあをぞらの 煙かなしも

|

歌意:病気のように故郷を恋い慕う心が湧く日である。目にうつる青空の煙が心にしみて悲しいことよ。

都会の空に昇っている煙によって、郷愁の思いに駆られた心を読んだ歌

|

1933(昭和8年) 盛岡啄木会 建立 全国で3番目の歌碑

|

2014.05.28

2014.05.28

2014.05.28

|

|