宮古市

|

浄土ヶ浜レストハウス

|

| ・場所:岩手県宮古市 浄土ヶ浜 Yahoo!地図 |

| 宮澤 賢治(みやざわ けんじ) |

・説明:1896−1933年 37歳 花巻市生まれ 花巻農学校教師 家を出て農耕・自炊の生活に入る 東北砕石工場の技師 詩人、童話作家、農業科学鉱物研究者

|

うるはしの 海のビロード 昆布らは 寂光のはまに 敷かれひかりぬ

|

歌意:

|

1996年(平成8年)建立 賢治生誕百年を記念

1917年(大正6年)7月、花巻町東海岸視察団に加わり、三陸汽船で来宮、浄土ヶ浜を訪れた

|

2014.9.29

2014.9.29

|

|

宮古漁協ビル前

|

| ・場所:岩手県宮古市光岸地4-40 宮古漁協ビル前 Yahoo地図 |

石川 啄木(いしかわ たくぼく)

|

・説明:1886〜1912年 26歳没 本名:一(はしめ) 岩手県盛岡市玉山生まれ 滝沢村転居

渋民村・函館で代用教員 函館、小樽、札幌、釧路で新聞社勤務 東京朝日新聞社校正係

歌人、詩人、評論家

|

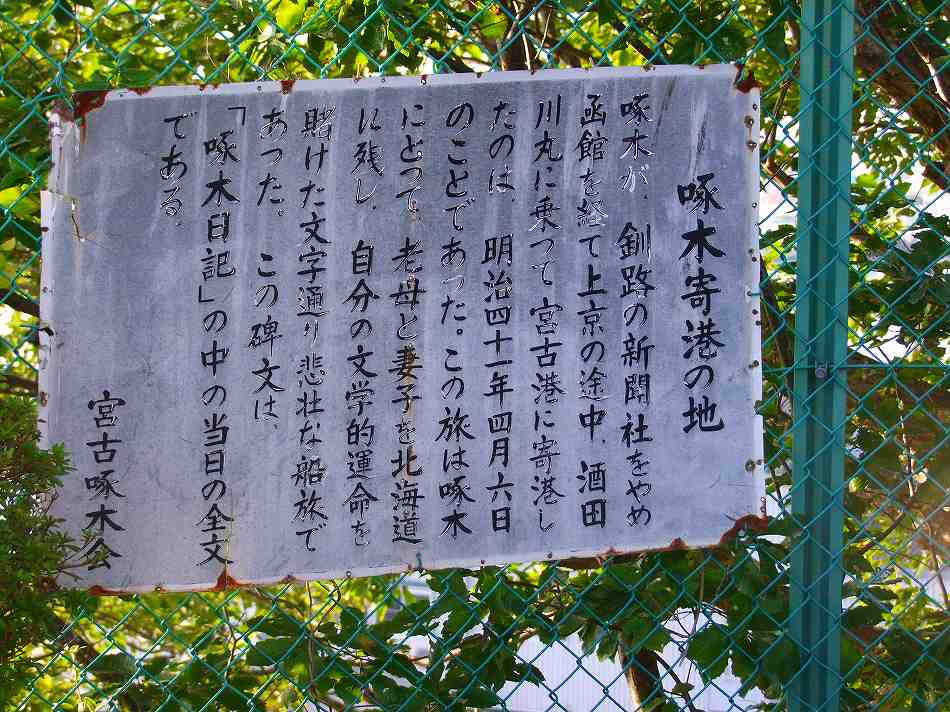

啄木寄港の地

起きて見れば、雨が波のしぶきと共に甲板を洗うて居る。灰色の濃霧が限界を閉じて、海は灰色の波を挙げて居る。船は灰色の波にもまれて、木の葉の如く太平洋の中に漂うて居る。

十時頃瓦斯が晴れた。午後二時十分宮古港に入る。すぐ上陸して入浴、梅の蕾を見て驚く。梅許りではない。四方の山に松や杉、これは北海道で見られぬ景色だ。菊池君の手紙を先に届けて置いて道又金吾氏(医師)を訪ふ。御馳走になったり、富田先生の消息を聞いたりして夕刻辞す。街は古風な、沈んだ、かびの生えた様な空気に充ちて、料理屋と遊女屋が軒を並べて居る。街上を行くものは大抵白粉を厚く塗った抜衣紋の女である。鎮痛膏をこめかみに貼った女の家でウドンを喰う。唯二間だけの隣の一間では、十一許りの女の児が三味線を習って居た。芸者にするかと問えば、“何になりやんすだすか”夜九時抜錨。同室の鰊取り親方の気焔を聞く。

|

詩意:

|

1979年(昭和54年)宮古港に啄木文学碑を建てる会 建立

|

2014.9.29

2014.9.29

|

宮古漁協ビル前

|

| ・場所:岩手県宮古市光岸地4-40 宮古漁協ビル前 Yahoo地図 |

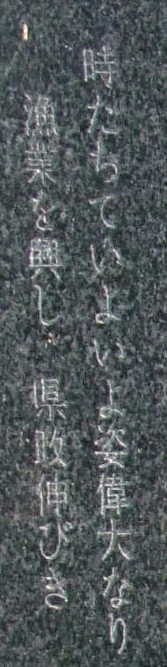

山崎権三 銅像

|

・説明:1900−1970年 宮古漁業協同組合組合長 宮古商工会議所会頭 岩手県議会議長

|

時たちて いよいよ姿偉大なり 漁業を興し 県政伸びき

|

2014.9.29

|

|

愛宕小学校

|

| ・場所:岩手県宮古市愛宕1丁目4-6 Yahoo地図 |

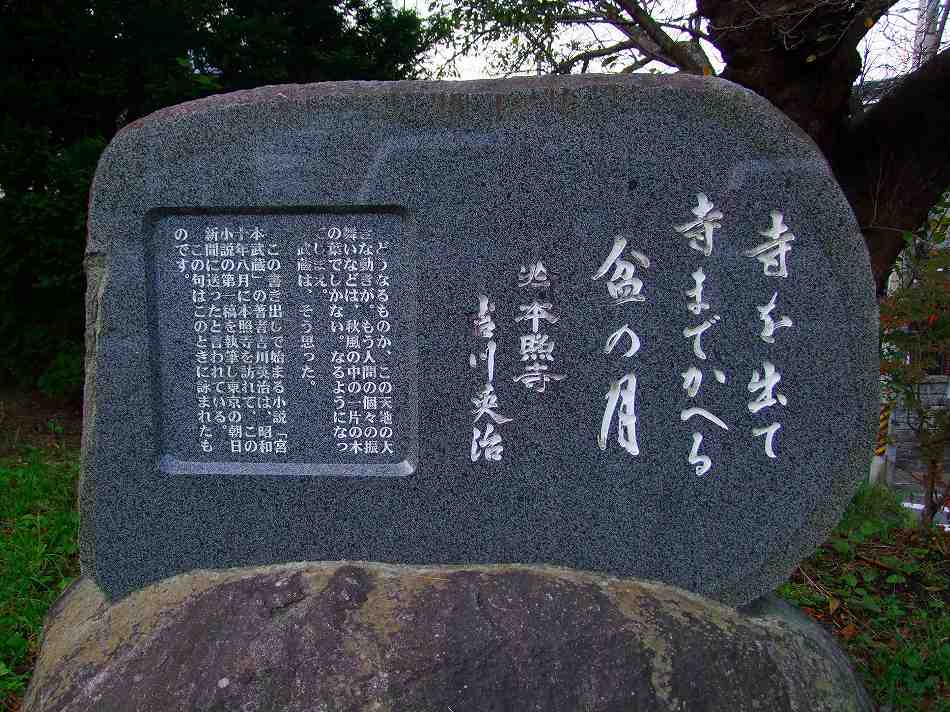

| 吉川 英治(よしかわ えいじ) |

| ・説明:1892−1962年 神奈川県横浜市生まれ 小説家 代表作「宮本武蔵」 |

寺を出て 寺までかへる 盆の月

|

意:

地元の方々による歓迎の宴席が設けられましたが、吉川英治は原稿執筆のため欠席し、倉田百三、白鳥省吾たちだけが出席しました。その時に、二人に対して詠んだ句

寺:本照寺に滞在

|

平成10年 宮古市 建立

|

2014.9.29

「どうなるものか、この天地の大きな動きが。もう人間の個々の振舞いなどは、秋風の中の一片の木の葉でしかない。なるようになってしまえ。 武蔵は、そう思った。」

この書き出しではじまる小説「宮本武蔵」の著者吉川英治は、昭和10年8月に本照寺を訪れて、この小説の第一稿を執筆し東京の朝日新聞に送ったと言われている。 この句はこのときに詠まれたものです。

|

|

|

旧 刈屋駅

|

| ・場所:岩手県宮古市刈屋第13地割25 Yahoo地図 |

| 鳥取 春陽(とっとり しゅんよう) |

・説明:1900−1932年 31歳 宮古市刈谷生まれ 歌手兼作曲家 街頭演歌師

|

「籠の鳥」籠の鳥

作詞:千野かおる・作曲:鳥取春陽

一番 逢いたさ見たさに 怖さを忘れ 暗い夜道を ただ一人

二番 逢いに来たのに なぜ出て逢わぬ 僕の呼ぶ声 忘れたか

三番 貴郎の呼ぶ声 忘れはせぬが 出るに出られぬ 籠の鳥

四番 籠の鳥でも 智恵ある鳥は 人目忍んで 逢いに来る

五番 人目忍べば 世間の人は 怪しい女と 指ささん

六番 怪しい女と 指さされても 誠心こめた 仲じゃもの

七番 指をさされちゃ 困るよ私 だから私は 籠の鳥

八番 世間の人よ 笑わば笑え 共に恋した 仲じゃもの

九番 共に恋した 二人が仲も 今は逢うさえ ままならぬ

十番 逢って話して 別れるときは いつか涙が おちてくる

十一番 おちる涙は 真か嘘か 女ごころは わからない

十二番 嘘に涙は 出されぬものを ほんに悲しい 籠の鳥

|

意:

|

年 建立

|

|

|

雄鹿戸トンネルの宮古市側出入り口近

|

・場所:岩手県宮古市和井内 Yahoo地図

|

| 西塔 幸子(さいとう こうこ) |

・説明:1900−1936年 35歳 岩手県矢巾町生まれ 岩手師範学校卒

川井村江繋小学校を最後に急逝 女啄木と呼ばれた

|

九十九折る 山路を越えて 乗る馬の ゆきなづみつつ 日は暮れにけり

|

意:

1927年(昭和2年)学校教師でもあった西塔幸子が、現岩泉町の二升石の小学校に赴任していく途中でこの峠を越えた時の様子を詠ったもの

|

年 建立

|

ゆきなやむ 峠路にして 日は暮れぬ 霙さへふり吾 子泣きしきる

|

| |

|

|

|

| ・場所:岩手県宮古市江繋9-43 Yahoo地図 |

| 西塔 幸子(さいとう こうこ) |

・説明:1900−1936年 35歳 岩手県矢巾町生まれ 岩手師範学校卒

川井村江繋小学校を最後に急逝 女啄木と呼ばれた |

灯りを消せば 山の匂いの しるくして はろけくも吾は 来つるものかな

|

歌意:

|

1979年(昭和54年) 川井村村民有志一同 建立

|

2014.9.28

2014.9.28

2014.9.28

|

|

大杉神社 鴨墳(かもづか)の碑

|

・場所:岩手県宮古市光岸地 宮古漁港ビルの方に参道がある Yahoo地図

|

| 松尾 芭蕉(まつお ばしょう) |

・説明:1644−1694年 51歳 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(まつおむねふさ)

江戸時代前期の日本史上最高の俳諧師の一人

|

海暮れて 鴨の聲 ほのかに白し

|

句意:

|

1783年(天明3年) 盛岡の俳人小野素郷 建立 宮古市指定有形文化財

|

2014.9.29

|

|

|