伊達 政宗(だて まさむね)

|

・説明:1567-1636年 米沢市生まれ 仙台藩初代藩主

|

宮城野への道

|

・場所:宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目1-3 Yahoo地図

|

伊達 政宗(だて まさむね)

|

我宿の 庭の村萩 咲きしより 思いぞいづる 宮城野の原

|

わがやどの にわのむらはぎ さきしより おもいぞいづる みやぎののはら

|

歌意:

京都屋敷にて 68歳の作

|

1974(昭和49年)仙台東ロータリークラブ寄贈 建立

|

2014.11.27

|

|

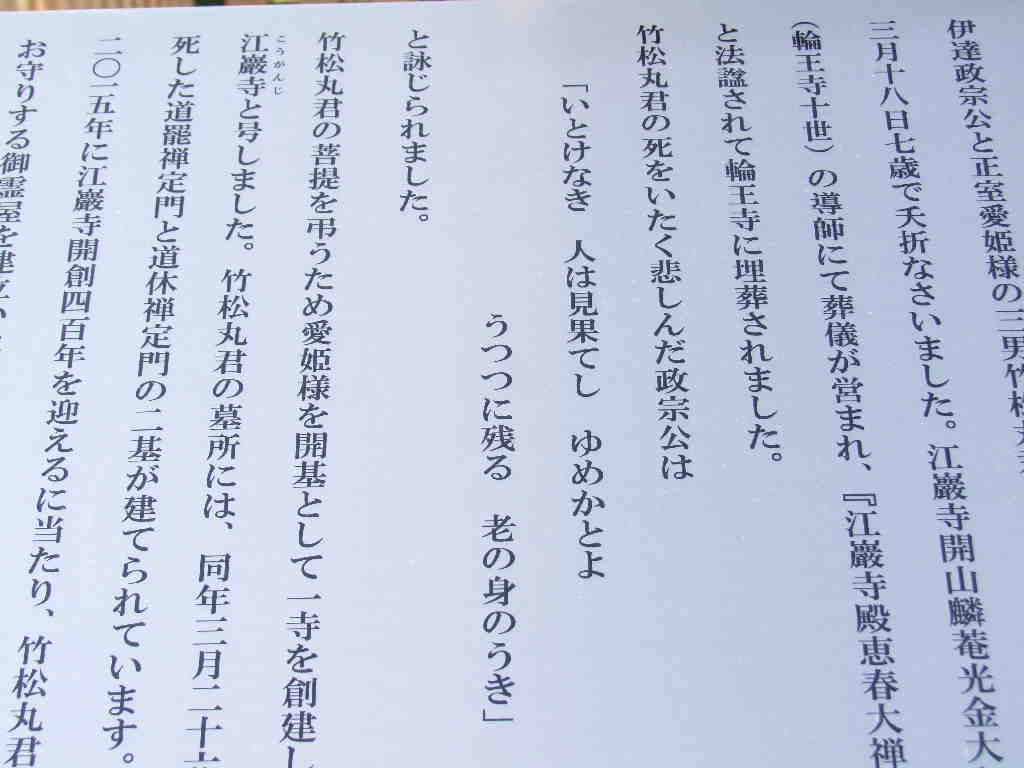

江厳寺(こうがんじ)

|

| ・場所:宮城県仙台市青葉区柏木三丁目7-40 門裏の左 Yahoo!地図 |

伊達 政宗(だて まさむね)

|

いとけなき 人は見果てし ゆめかよと うつつに残る 老の身のうき

|

歌意:

いとけなき:幼けなし・稚けなし:おさない。

|

1615年(元和元年)43歳 に詠んだ歌

|

2014.11.20

竹松丸君御霊屋 2014.11.20

|

|

日本三景展望台

|

| ・場所:宮城県宮城郡松島町松島字町内115 Yahoo!地図 |

伊達 政宗(だて まさむね)

|

送支倉常長行羅馬・・・

|

| 意: |

| 年 建立 |

2013.7.2

|

|

1618年(元和4年) 伊達政宗五男伊達宗綱(だて むねつな)の病死

|

散るとても 御法をうくる 華の舟 浮かびて到る 汀ならまし

|

| 歌意: |

1618年(元和4年) 中秋歌会

|

昨日まで 降りにし雨も 心して くまなき月に 今宵会うかな

|

| 歌意: |

1618年(元和4年) 中秋歌会

|

あらたなる 光を月に 添えんとや 今日よりさきの 雨は降りけん

|

| 歌意: |

1619年(元和5年)元旦 家臣前来道

|

年のあけて 春はまだきの 折りながら 花と降り敷く 庭の淡雪

|

| 歌意: |

1612年(慶弔17年)側室 飯坂の局死去

|

世の中の 濁りにしまぬ 身なりせば はちすの すみかならまし

|

| 歌意: |

側室 新造の方の墓前で

|

誰もみな 終に行へき 道なから 先立つ人そ 哀なりけり

|

思ひねに かたしく衣 そほつ哉 秋ならぬ梅雨の 置とせしまに

|

| 世の中の 濁りにしまぬ 身なりせは 蓮の䑓そ 栖ならまし |

母 義姫が政宗の元へ戻る時詠んだ歌

|

年月久しうへただりける母にあひて

あひあひて 心のほどや たらちねの ゆくすえひさし 千とせふるしも

|

母 義姫の返歌

|

双葉より うえし小松の 小だかく 枝をかさねて いく千世のやど

|

1623年(元和9年)母 義姫の死

|

鳴く虫の 声を争ふ 悲しみも 涙の露ぞ 袖にひまなき

|

松島を呼んだ歌

|

所すら たくひは分て なかりけり 名高き月を 袖に松島

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

月を見は おなし空とそ 思ひ出よ 東の方に こゝろとめすも

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

茶いづる間も ながめこそやれ 陸奥の 月まつ島の 秋のゆふべは

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

心なき 身にだに月を 松島や 秋のもなかの 夕暮れの空

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

所がら 類はわけて 無かりけり 名高きつきを 袖に松島

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

松島や 雄島の磯の 秋の空 名高き月や 照りまさるらん

|

| 歌意: |

松島を呼んだ歌

|

かくるとも 月に恨は なかるまし つらきは雲の 隔てなりけり

|

| 意: |

1600年(慶長5年)仙台城普請始めで政宗が詠んだ歌

|

入りそめて 国豊かなる みぎりとや 千代とかぎらじ せんだいの松

|

歌意:初めて仙台に入り豊かな国づくりをすることになった。樹齢千年の松を植えたが繁栄は千年とはかぎるまい

みぎり:ものごとが行われる場所

|

1609年(慶長14年)瑞巌寺落成で政宗が詠んだ歌

|

松島の 松の齢に 此の寺の 末さかえなん 年はふるとも

|

歌意:松島も瑞巌寺も松も何年たっても栄えるだろう

|

辞世の句

|

曇りなき 心の月を 先だてて 浮世の闇を 照してぞ行く(はれてこそゆけ)

|

| 歌意: |

名言

|

仮初にも人に振舞候は、料理第一の事なり。何にても、其の主の勝手に入らずば、

悪しき料理など出して、差当り虫気などあらば、気遣い千万ならん。

|

| 意: |

名言

|

下宿はお止め下さい。私も家康公の御首を何度か狙ったことがございます

|

意:第3代将軍家光が鷹狩に没頭し、下宿(外泊)を頻繁に行うのに困った幕閣が政宗に説得を頼んだ

|

名言

|

大事の義は、人に談合せず、一心に究めたるがよし

|

| 意:大切なことは他人に相談せず、一人で必死に考え抜いた方がよい。責任と自信がすべて自分のものになり、覚悟をもって事に当たることができる。失敗しても、後悔がない。 |

名言

|

茶碗を割ったのではない。自分の器量の小ささを割ったのだ

|

意:名器といわれた茶器を割った理由は、その値段を聞いて驚いてしまった自分自身の器量の小ささに腹が立ったためだ

|

名言

|

馳走とは旬の品をさり気なく出し、主人自ら調理して、もてなす事である

|

意:ごちそうとは、たくさんの種類の料理を振る舞うことではなく、自ら料理した季節に合った品をだすことだ。

|

名言

|

歴史を読めば、最大の敵は外からは来ない。不平分子が家を滅ぼすのだ

|

| 意: |

名言

|

まともではない人間の相手をまともにする事は無い

|

| 意: |

名言

|

物事、小事より大事は発(は)るものなり。油断すべからず

|

| 意: |

名言

|

勇をたのみにがむしゃらに相手を選ばず戦っている。これは弱冠の者の行為である。強い相手を避け、弱い者を選んで戦い、進退のツボを心得る。これは壮年にならなければ出来ぬことだ。

|

| 意: |

名言

|

わきて釣りには他念なきものなり。太公望、おもしろがりたるも道理かな

罪も報(おくい)も後の世も忘れはてておもしろやと、げにさもあらずるものを

|

意:釣りって言うのは本当に面白いものだ。太公望(秀吉)が夢中になるのもよくわかる。

殺生は罪だと教わったが、そんな事も忘れてしまうくらい面白い遊びだと思う。 |

伊達 政宗の遺訓

|

仁に過ぐれば弱くなる。 義に過ぐれば固くなる。礼に過ぐればへつらいとなる。

智に過ぐれば嘘を吐く。信に過ぐれば損をする。

|

人を思いやる気持ちが強くなると意見も言えなくなる。正道ばかり強調すると頑固になる。

礼も過ぎれば無礼になる。弁が立つ人は、ともすると騙そうとする。信用し過ぎると裏切られる。

|

気長く心穏やかにして、よろずに倹約を用い金銀を備ふべし。

倹約の仕方は不自由なるを忍ぶにあり、この世に客に来たと思えば何の苦しみもなし。

|

| |

朝夕の食事はうまからずとも褒めて食ふべし。

元来客の身に成れば好き嫌いは申されまじ。 |

| |

| 今日行き送り、子孫兄弟によく挨拶して、娑婆の御いとま申すがよし。 |

| |

1621年(元和7年)

|

馬上 少年過 世平 白髪多

|

ばじょう しょうねんすぐ よたいらかにして はくはつおおし

|

戦場に馬を馳せた青春の日々は遠く過ぎ去った。太平の今では白髪が多くなった。

|

| 残躯 天所赦 不楽 是如何 |

| ざんく てんのゆるすところ たのしまざるは これいかん |

戦国の世を生き延びたこの身である。老後くらい好きに楽しまないでどうするのだ。

|

残躯(ざんく):戦国の世を生き延びて老後を迎えた我が身のこと

|

|