山形県の句碑・歌碑・詩碑

|

| 大石田町 |

歴史民族資料館/聴禽書屋(ちょうきんしょおく)

|

・場所:山形県北村山郡大石田町大字大石田乙37番地の6 Yahoo!地図

・説明:齋藤茂吉が大石田疎開中に2年間住んだ建物

|

| 齋藤 茂吉(さいとう もきち) |

・説明:山形県上山市生まれ。1882−1953年 71歳没 医学と歌人として活動

山形の人々と山河を愛し、父と母を愛し続けた歌人 |

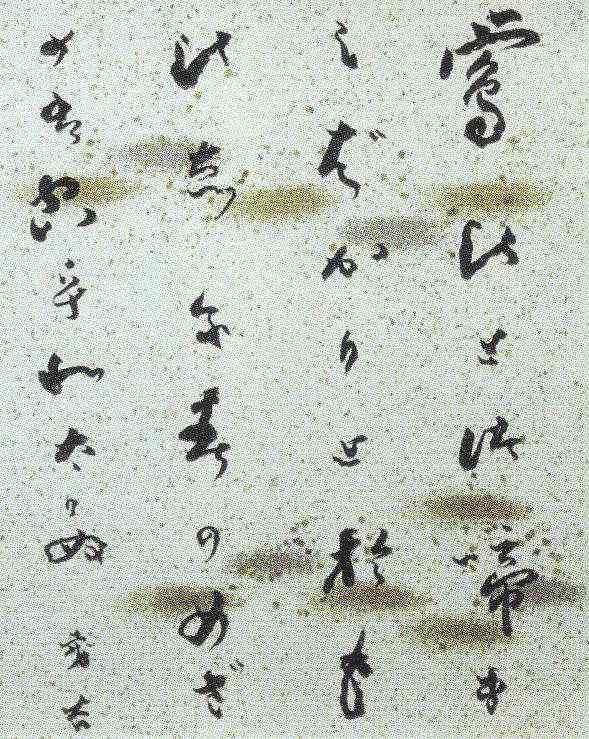

螢火を 一つ見いでて 目守りしが いざ帰りなむ 老の臥処(ふしど)に

|

| 歌意: |

| 出版名:「白き山」詠んだ時期・場所等: |

1978年(昭和53年) 佐々木英治・高橋夏生・村上常雄・森秀雄 建立

|

2013.5.23

歴史民族資料館/聴禽書屋(ちょうきんしょおく) 2013.5.23

|

|

写真は 平成25年 歴史民俗資料館企画展パンフレット

|

| 齋藤 茂吉(さいとう もきち) |

・説明:山形県上山市生まれ。1882−1953年 71歳没 医学と歌人として活動

山形の人々と山河を愛し、父と母を愛し続けた歌人 |

鷽(うそ)ひとつ 啼きしばかりと おもひしに 春の目ざめは 空をわたりぬ

|

| 歌意: |

| 出版名:「白き山」詠んだ時期・場所等: |

|

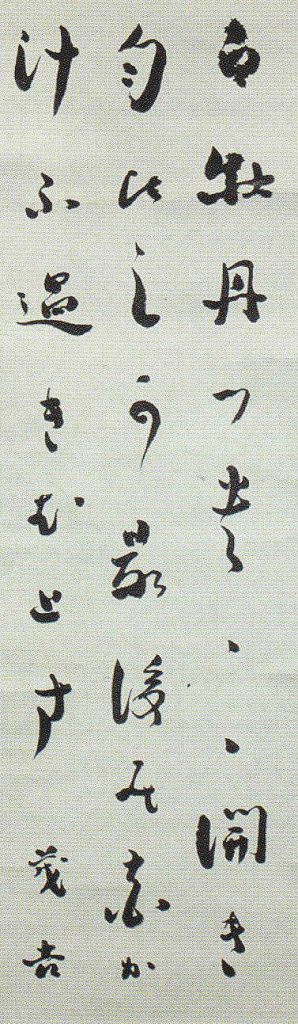

白牡丹 つぎつぎ開き 匂ひしが 最後の花が けふ過ぎむとす

|

| 歌意: |

|

|

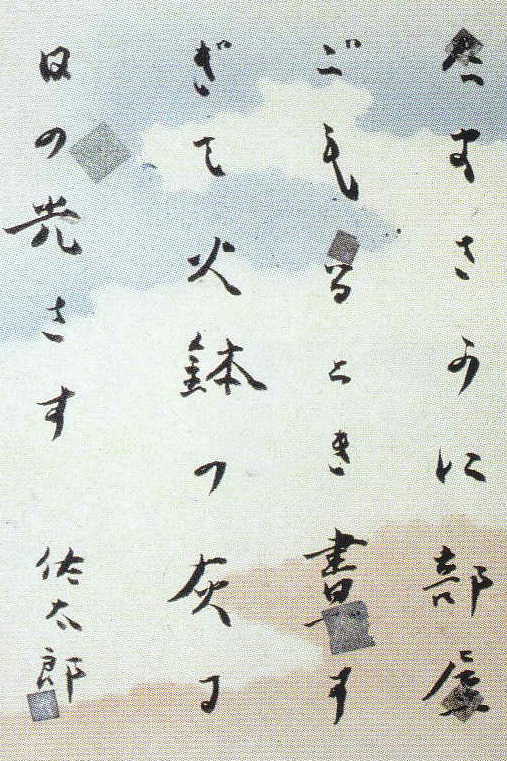

| 佐藤 佐太郎(さとう さたろう) |

・説明:1908−1987年 宮城県柴田郡大河原町福田生まれ 幼少期にいた茨城市に移る。

兄を頼り上京し岩波書店に入社。17歳で「アララギ」に入会、斎藤茂吉に師事

1945年36歳で短歌誌「歩道」を創刊

|

たまかさに 部屋ごもるとき ひる過ぎて 火鉢の灰に 日の光さす

|

| 歌意: |

写真は 平成25年 歴史民俗資料館企画展パンフレット

|

|

|

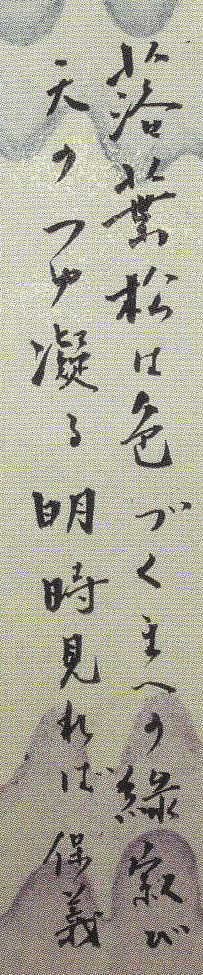

| 五味 保義(ごみ やすよし) |

・説明:1901−1982年 歳没 長野県下諏訪出身 歌人、万葉学者、京大卒

|

落葉松(からまつ)は 色づくまへの 緑寂(みどりさ)び 天のつゆ凝 明時みれば

|

| 歌意: |

写真は 平成25年 歴史民俗資料館企画展パンフレット

|

|

|

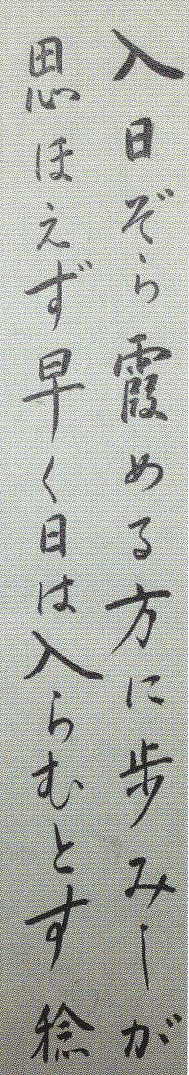

| 柴生田 稔(しぼうた みのる) |

・説明:1904〜1991年 三重県鈴鹿市生まれ 東京帝国大卒、歌人、国文学者

|

入日ぞら 霞める方に 歩みしが 思ほえず早く 日は入らむとす

|

| 歌意: |

| : |

写真は 平成25年 歴史民俗資料館企画展パンフレット

|

|

|

| 結城 哀草果(ゆうき あいそうか) |

・説明:1893−1974年 享年80 山形市下条町生まれ 本名:光三郎

生まれて直ぐ山形市菅沢(本沢)の豪農結城家の養子となる 歌人、随筆家

1914年齋藤茂吉に師事、東北の農村生活と自然をうたう 1929年歌集「山麓」

1955年歌誌「赤光」を創刊

|

この町に み雪降り来る 時近く 蓑帽子つけて 人ら行き交ふ

|

| 歌意: |

| : |

|

|

| 黒江 太郎(くろえ たろう) |

・説明:1910−1979年 68歳没 南陽市宮内に生まれ 歌人

宮内の自宅で歯科医院を開業

上山市金瓶に疎開中の斎藤茂吉を訪問し、以来二年にわたり直接歌作の指導を受ける。

|

園に高く むらがる はすの葉を ぬきて紅の花 ふたつ開きぬ

|

| 歌意: |

| : |

|

|