宮城野区の松尾芭蕉句碑

|

榴岡天満宮(つつじがおかてんまんぐう)

|

| ・場所:宮城県仙台市宮城野区榴岡23 榴岡天満宮境内 Yahoo!地図 |

・説明:1689年(元禄2年)5月7日天満宮に参詣している。

あかあかと日はつれなくも秋の風 (芭蕉)

十三夜の月見やそらにかへり花 (蓮二翁)

仙台に滞在中だった伊勢の俳人雲裡房が、松尾芭蕉の五十回忌にあたり、1743年(寛保3年)に建立した句碑。

芭蕉の句とともに、芭蕉の弟子で雲裡房の師であった各務支考の句が刻まれている。

仙台にある芭蕉の句碑のなかで最も年代が古いものである。

・指定:仙台市指定文化財 |

芭蕉五十回忌蓮二(支孝)十三回忌追善碑

|

あかあかと 日はつれなくも 秋の風

|

・句意:長い夏の旅を歩き続けてきて、いま赤々と照りつける残暑の太陽はまだ暑く、どこが秋かという様子だが、さすがにもう秋だけに、風はさわやかさをもって吹くことだ。

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 金沢 加賀の北枝亭

|

1743年(寛保3年) 雲裡坊門人等誌焉

|

2010.1.5

|

榴岡天満宮(つつじがおかてんまんぐう)

|

仙台正風社団体記念碑

|

「暮の鐘桜の上を通りけり」 古梅庵柳二

|

「美しき物争ひや雪礫」 梅洲

|

「鴬の声うるはしき朝日かな」 芳宜庵桃山

|

| 松尾芭蕉 |

花咲て 七日鶴見の 麓かな

|

はなさきて なのかつるみる ふもとかな

|

・句意:桜の花が咲いて散るまでは七日だという。また鶴も降りた場所に七日間留まるという。

この清風の屋敷に来てみると花と鶴とが見られてなんと素晴らしいことか。

・詠んだ時期・場所:1686年 鈴木清風の江戸の屋敷 |

1896年(明治29年) 紹邸書団体人名岸富外六名 建立

|

「遠山は皆裸なり冬の月」 木兔庵穐未

|

「風軽う吹きて露けし芦の花」 玉田屋渡舟

|

「鴫立ちしあとや月澄水の色」 千草庵精里

|

2010.1.5

|

|

宮城野への道

|

・場所:宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目3 Yahoo地図

|

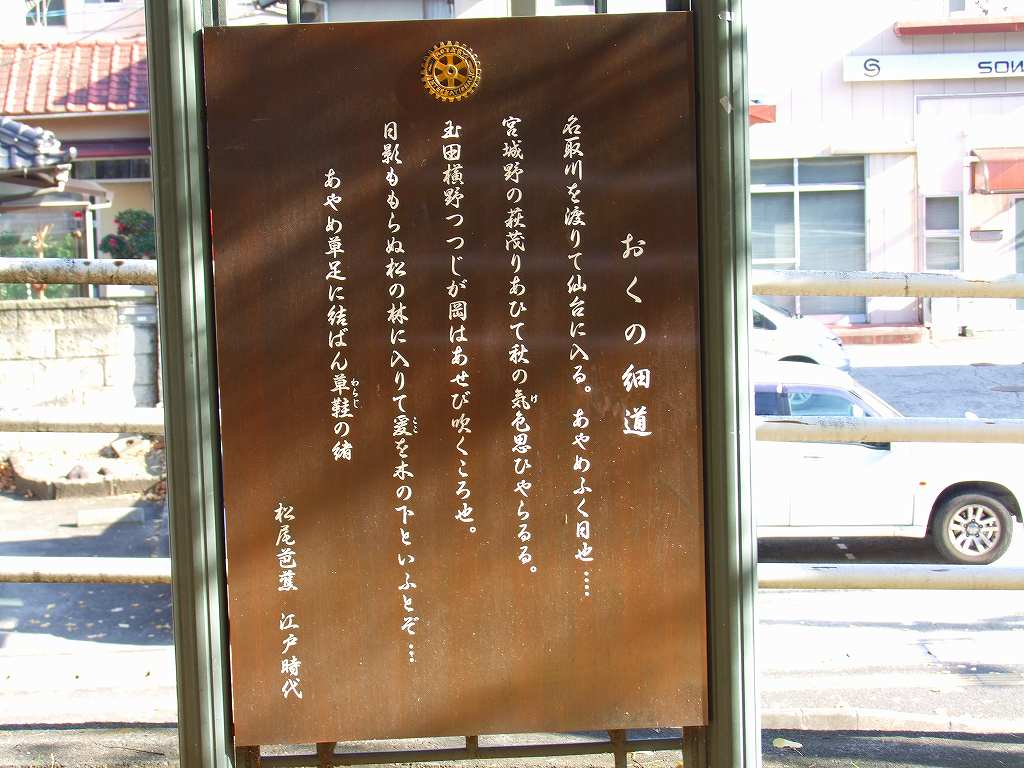

おくの細道

|

名取川を渡りて仙台に入。あやめふく日也・・・・・・・・・

宮城野の萩茂りあひて秋の気色思ひやらるる。 玉田横野つつじが岡はあせび吹く也。

日影ももらぬ松の林に入りて爰を木の下といふとぞ・・・

|

あやめ草 足に結ばん 草鞋の緒

|

あやめぐさ あしにむすばん わらじのお

|

・句意:あやめ草をぞうりの緒に付けて旅の無事を祈る

端午の節句のあやめ草を足に結んだつもりで、わらじをはき健脚を祈ろう

草履の緒に編み込んだ紺の布の色(あやめ色)の草履で旅立った。

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 仙台市

|

1974(昭和49年)仙台東ロータリークラブ寄贈 建立

|

2014.11.21

|

|

東光寺の「おくのほそ道」記念碑

|

| ・場所:宮城県仙台市宮城野区岩切入山22 Yahoo!地図 |

「かの画図にまかせてたどり行けば、奥の細道山際に十符の菅有」

|

意:この付近から東へ続く古道を示唆している。

|

1989年(平成元年)建立 「おくのほそ道」紀行三百年を記念

|

2010.04.30

|

十符の菅で詠まれた歌

和知 風光(わち ふうこう)

|

・説明:−1755年 55歳没 白河の俳人 別名:夕顔庵、巽々坊

宗祇戻(そうぎもどし)俳句の本を編集

・訪れた日:1751年に訪れる。

|

時雨なは 十府の菅蓑 ほしからめ

|

句意:

|

加藤 暁台(かとう きょうたい)

|

・説明:1732−1792年 61歳没 名古屋生まれ 俳人

・訪れた日:1770年に訪れる。

|

笠にかざ す菅一もとの やどり哉

|

句意:

|

鶴田 卓池(つるだ たくち)

|

・説明:1768−1846年 79歳没 愛知県岡崎で紺屋(こうや)(染め物屋)をいとなむ。

俳人 加藤暁台(きょうたい)、井上士朗に学ぶ

・訪れた日:1791年に訪れる。 |

みし人も 十府の浦風 音せぬに つれなく澄る 秋の夜の月

|

歌意:

|

みちのくの 十府の萱菰 七ふにハ 君をねさせて 三ふに我寝ん

|

| 歌意: |

水鳥の つらゝの枕 ひまもなし むべさへけらし 十府の萱こも

|

| 歌意: |

|