榴岡天満宮(つつじがおかてんまんぐう) その1

|

| ・場所:宮城県仙台市宮城野区榴岡23 榴岡天満宮境内 Yahoo!地図 |

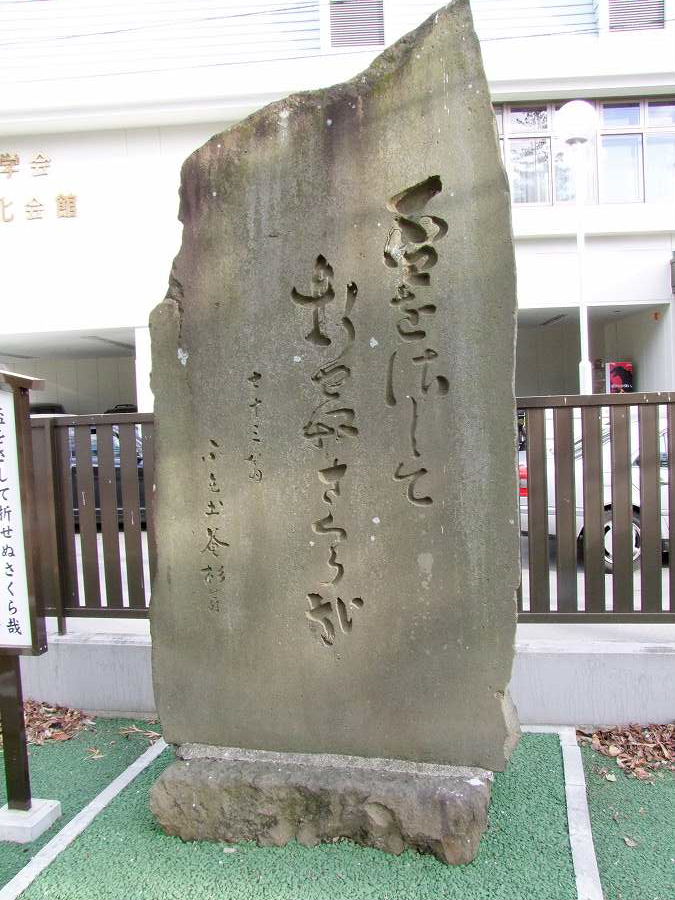

| 芭蕉翁・蓮二翁 |

・説明:あかあかと日はつれなくも秋の風(芭蕉)

十三夜の月見やそらにかへり花 (蓮二翁)

仙台に滞在中だった伊勢の俳人雲裡房が、松尾芭蕉の五十回忌にあたり、1743年に建立した句碑。

芭蕉の句とともに、芭蕉の弟子で雲裡房の師であった各務支考(かがみしこう)の句が刻まれている。

仙台にある芭蕉の句碑のなかで最も年代が古い

・指定:仙台市指定文化財 |

| 芭蕉翁 |

| あかあかと 日はつれなくも 秋の風 |

句意:長い夏の旅を歩き続けてきて、いま赤々と照りつける残暑の太陽はまだ暑く、どこが秋かという様子だが、さすがにもう秋だけに、風はさわやかさをもって吹くことだ。

|

芭蕉五十回忌蓮二(支孝)十三回忌追善碑 1743年(寛保3年) 雲裡坊門人等誌焉

|

各務 支考(かがみ しこう)/蓮二翁

|

・説明:1655-1731年 67歳没

岐阜市生まれ 江戸時代前期の俳人 蕉門十哲の一人

旅先や作品によって名前を変更し、数多くの変名を持っていたそうです。

別号に東華房、西華房、獅子庵、蓮二、野盤子、獅子老人、桃花仙人、黄色山老人など |

| 十三夜の 月見やそらに かへり花 |

句意:十三夜:十五夜が有名ですが、十三夜もまた美しい月見で日本独特の風習だそうです

かへり花:二度咲き、狂い咲き

|

芭蕉五十回忌蓮二(支孝)十三回忌追善碑 1743年(寛保3年) 雲裡坊門人等誌焉

|

2010.1.5

|

|

| 仙台正風社団体記念碑 |

古梅庵 柳二、梅洲/高橋 梅州、芳宜庵 桃山、者世越/芭蕉

木兔庵 穐未、玉田屋 渡舟、千草庵 精里

|

| 古梅庵 柳二(こばいあん りゅうじ) |

| ・説明: |

暮乃鐘 櫻能有えを 通里計里

(暮の鐘 桜の上を 通りけり)

|

句意:

|

梅洲(ばいしゅう)/葦庵 梅州(よしあん ばいしゅう)

|

・説明:1751-1832年 75歳没 秋田藩士 儒者

別号:洗心亭、汎楽隠士 |

美しき 物争ひや 雪礫

|

句意:

|

| 芳宜庵 桃山(ほうぎあん とうざん) |

| ・説明: |

鶯乃聲 宇る者し起 朝日可奈

(鴬の 声うるはしき 朝日かな)

|

句意:

|

者世越(はせを)/松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

花咲きて 七日鶴見能 麓可那

(花咲て 七日鶴見の 麓かな)

|

句意:桜の花が咲いて散るまでは七日だという。また鶴も降りた場所に七日間留まるという。この清風の屋敷に来てみると花と鶴とが見られてなんと素晴らしいことか。

|

・詠んだ時期・場所:1686年(貞亨3年) 鈴木清風の江戸の屋敷

|

| 木兔庵 穐未(みみずくあん しゅうび) |

| ・説明: |

遠山は 皆裸なり 冬の月

|

| 句意: |

玉田屋 渡舟(たまだや としゅう)

|

| ・説明: |

風軽う 吹き亭露几し 芦能花

(風軽う 吹きて露けし 芦の花) |

句意:

芦の花:蘆(あし):葦 (あし、よし):ヨシ

|

千草庵 精里(ちぐさあん せいり)

|

| ・説明: |

鴫立ちし あとや月澄 水能色

(鴫立ちし あとや月澄 水の色)

|

| 句意: |

紹邸書団体人名 岸富外六名 1896年(明治29年) 建之

|

2010.1.5

|

|

| 藤原 徳直(ふじわらの りなほ) |

| ・説明: |

残し於く 世尓者つ可しき 塵つ可の ちり能多くい尓 津もることの葉

(残しをくも 世にはじかしき 塵つかの ちりのたぐひに つもることのは)

|

歌意:

|

1850年(嘉永3年) 御歌所再昌院法印北村季文直弟

|

2010.1.5

2010.1.5

|

|

| 東橘(とうきつ) |

| ・説明: |

我可耳能 日ゝに新し 甫登ゝ幾須

(我が耳の 日々に新し ほととぎす)

|

句意:

|

2010.1.5

2010.1.5

|

|

| 梅月庵 喜鳥(ばいげつあん きちょう) |

| ・説明: |

暮る登も ミ地者苦者那し 月と花

(暮るとも みちは苦はなし 月と花) |

| 句意: |

| 惟草庵 けつ岱(いそうあん けつたい) |

| ・説明: |

い万春こし す古し登ぬ禮都 花能雨

(いますこし すこしとぬれつ 花の雨) |

| 句意: |

| 天保14年 1843年 建立 |

2010.1.5

|

|

・百非(ひゃくひ)・巣居(そうきょ)・心阿(しんあ)

百非(ひゃくひ)

|

| ・説明:林百非は画家にして兵学者。詩や書、茶、篆刻、禅にも通じた。吉田松陰を自宅において兵学を指導した。また松陰の後見人として明倫館における兵学の講義を代行もした。嘉永四年(1851)五十一歳で没。? |

寂し佐盤生連徒きな里松の花

(寂しさは 生れつきなり 松の花) |

| 句意: |

| 巣居(そうきょ) |

| ・説明: |

木能葉火乃遍良/\くる留月日哉

(木の葉火の ぺらぺら過る 月日かな) |

| 句意: |

心阿(しんあ)

|

| ・説明: |

婦類ゝもの美那輝起けふ乃月

(ふるるもの みな輝きぬ けふの月) |

| 句意: |

| 1851年(嘉永4年) 蘭庭 夢庵 社中建之 |

2010.1.5

|

|

| 七十三翁/不毛土庵 杉芽(ふもうどあん さんが) |

| ・説明: |

盃を 左して折せ奴 さくら哉

(盃を さして折せぬ さくら哉)

|

| 句意: |

2010.1.5

|

|

松洞 馬年(しょうとう ばねん)

|

| ・説明: -1839年 仙台藩士で石原泰輔といい、俳人かつ、茶道・挟花を好み、庭には百株の松を植え、自ら松洞と号する風流人であった。 |

梅ちり亭 者て奈幾水の 月夜可那

(梅ちりて はてなき水の 月夜かな)

|

句意:

|

1851年(嘉永4年) 宗古建 菊庵書

松洞の俳号を譲られた伊藤宗古が建立した。

|

2010.1.5

|

|

| 猩々庵 月哉(しょうじょうあん げつさい) |

| ・説明: |

雪尓入類 鳥ハ毛の可者 春古ゝろ

(雲に入る 鳥はものかは 春こころ)

|

句意:

|

1849年(嘉永2年) 建之

|

2010.1.5

|

|