| 藤原実方朝臣顕彰の歌碑 |

・場所:名取市愛島塩手字北野42 Yahoo!地図

・説明:出羽国の阿古耶(あこや)の松を訪ねての帰り道、名取郡の笠島道祖神の前を騎馬で通過しようとして落馬し、その傷がもとで亡くなった、とする。 |

| 藤原 実方/読人知らず |

・説明:?−999年 平安時代中期の貴族・歌人 中古三十六歌仙の一人

995年陸奥国司(むつこくし)に任命 実方が馬に乗り笠島道祖神前を通った時、乗っていた馬が突然倒れ、下敷きになって没した

|

| 拾遺集 50 |

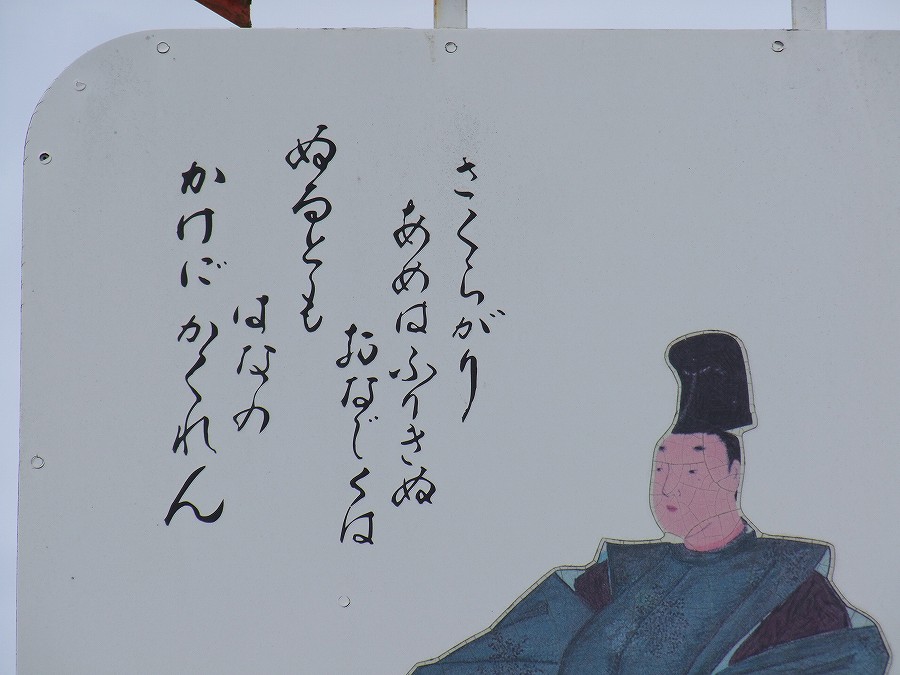

桜狩り 雨はふりきぬ おなじくは 濡るとも花の 陰に隠れむ

|

| さくらがり あめはふりきぬ おなじくは ぬるともはなの かげにかくれむ |

歌意:花見の最中に雨が降ってきた。同じ濡れるなら花の陰で濡れよう

|

1907年 建立

愛島村有志が実方朝臣没後910年祭を行った際のもの

殿上で藤原実方が歌について藤原行成と喧嘩するもとになった歌を万葉仮名で刻んだ

|

2004.4.30

2014.11.23

2004.4.30

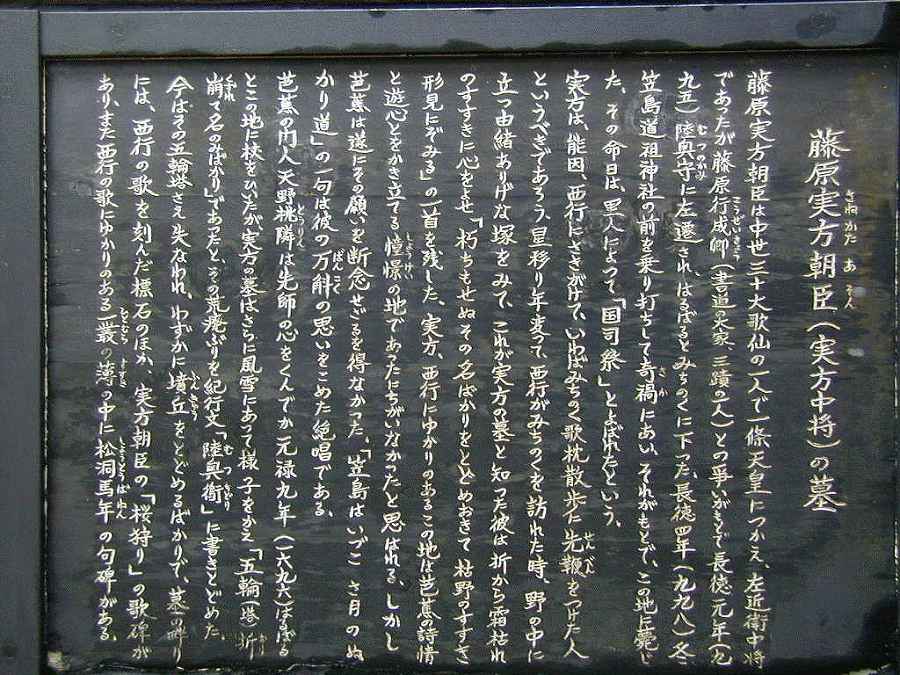

藤原実方(さねかた)朝臣(あそん)(実方中将)の墓

藤原実方朝臣は中世三十大歌仙の一人で一條天皇につかえ、左近衛中将であったが藤原行成卿(ごぜいきょう)(書道の大家、三蹟(さんせき)の一人)との争いがもとで長徳元年(995)陸奥守(むつのかみ)に左遷され、はるばるとみちのくに下った、長徳四年(998)冬笠島道祖神の前を乗り打ちして奇禍(きか)にあい、それがもとで、この地に薨(こう)じた、その命日は、里人によって「国司祭」とよばれたという。

実方は、能因、西行にさきがけて、いわばみちのく歌枕散歩に先鞭(せんべん)をつけた人というべきであろう。星移り年変って、西行がみちのくを訪れた時、野の中に立つ由緒ありげな塚をみて、これが実方の墓と知った彼は、折から霜枯れのすすきに心をよせ「朽ちもせぬその名ばかりをとどめおきて枯野のすすき形見にぞみる」の一首を残した。

実方、西行にゆかりのあるこの地は芭蕉の詩情と遊心とをかきたてる憧憬(しょうけい)の地であったにちがいなかったと思はれる、しかし芭蕉は遂にその願いを断念せざるを得なかった。「笠島はいづこさ月のぬかり道」の一句は彼の万斛(ばんこく)の思いをこめた絶唱である。

芭蕉の門人天野桃隣(あまのとうりん)は先師の心をくんでか元禄九年(1696)はるばるとこの地に杖をひいたが、実方の墓はさらに風雪にあって様子をかえ「五輪(塔)折崩(おりくずれ)て名のみばかり」であったと、その荒廃ぶりを紀行文「陸奥鵆(むつちどり)」に書きとどめた。

今はその五輪塔さえ失なわれ、わずかに墳丘をとどめるばかりで、墓の畔りには、西行の歌を刻んだ標石のほか、実方朝臣の「桜狩り」の歌碑があり、また西行の歌にゆかりのある一叢(ひとむら)の薄(すすき)の中に松洞馬年(しょうとうばねん)の句碑がある。

|

|

|