大石田町 高野一栄邸

|

| 7月14日・15日・16日 |

曾良日記 6月28日

馬借りて天童に趣く。六田にて、又内藏に逢う。立寄ってもてなしを受ける。

|

午後2時頃、大石田の一英(一栄)宅に着く。両日共に雨降りそうで降らず。上飯田(本飯田。現村山市内)より一里半。川水と出合う。其の夜、疲労により俳諧無く、休息す。

|

6月29日

夜に入り小雨降る。発句・一巡(各自一句ずつ詠み)終えて、翁(芭蕉)両人を誘い黒瀧(黒滝山向川寺)ヘ参詣。

予(曽良)は疲労の為辞退。午後2時頃にご帰宅。

道々、俳諧有り。夕飯は川水がもてなす。夜に入り一栄宅に帰る。 |

6月30日

朝方曇り、午前8時頃、晴れ。この日「さみだれを」歌仙成る。翁(芭蕉)其の辺を散策し、帰宅後に各句を清書し仕上げられる。

|

|

大石田

最上川のらんと、大石田と云所に日和を待つ。

|

| 最上川を舟で下ろうと、大石田というところで日和を待った。 |

爰(ここ)に古き誹諧の種こぼれて、忘れぬ花のむかしをしたひ、

|

ここには古くから俳諧の文化が伝えられ、今も昔の隆盛を忘れることができない

|

芦角一声(ろかくいっせい)の心をやはらげ、

|

葦笛(あしぶえ)の響きのような田舎じみた心を、俳諧が慰めてくれるので、

|

此道(このみち)にさぐりあしして、新古(しんこ)ふた道にふみまよふといへども

|

新しい句風がいいのか、古い句風が正しいのか迷っているところです。

|

道しるべする人しなければと、わりなき一巻(ひとまき)残(のこ)しぬ。

|

適当な指導者がいないから。頼まれても断りもできず、俳諧連句一巻を残した。

|

このたびの風流(ふうりゅう)、爰(ここ)に至れり。

|

| このようにして、ここに蕉風の種をまくようなことになった。 |

最上川

最上川は、みちのくより出て、山形を水上(みなかみ)とす。

|

| 最上川は、みちのくから流れでて、山形を上流とする川である。 |

碁点、隼など云う恐ろしい難所有

|

| 中流には、碁点や隼などという恐ろしい難所のある川である。 |

板敷山(いたじきやま)の北を流れ、果は酒田の海に入

|

| 歌枕で有名な板敷山の北を流れて、最後は酒田の海に入る。 |

左右山覆ひ、茂みの中に船を下(くだ)す。

|

| 川の左右の両岸から山が迫って、樹木の茂みの中を舟は、下って行く。 |

是(これ)に稲つみたるをや、いな船といふならし。

|

| この舟に稲を積んだのを、古歌に、稲舟(いなぶね)と詠んでいるようである。 |

白糸の滝は、青葉の隙々(ひまひま)に落て、仙人堂、岸に臨(のぞみ)て立

|

| 白糸の滝は青葉の木々の間に落ち、仙人堂は川岸に臨んで立っている。 |

水みなぎって舟あやうし。

|

水量が豊かで、何度も舟がひっくり返りそうな危ない場面があった。

|

五月雨を あつめて早し 最上川

|

西光寺(さいこうじ)

|

・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 Yahoo!地図

|

・説明:

|

2013.5.23

|

|

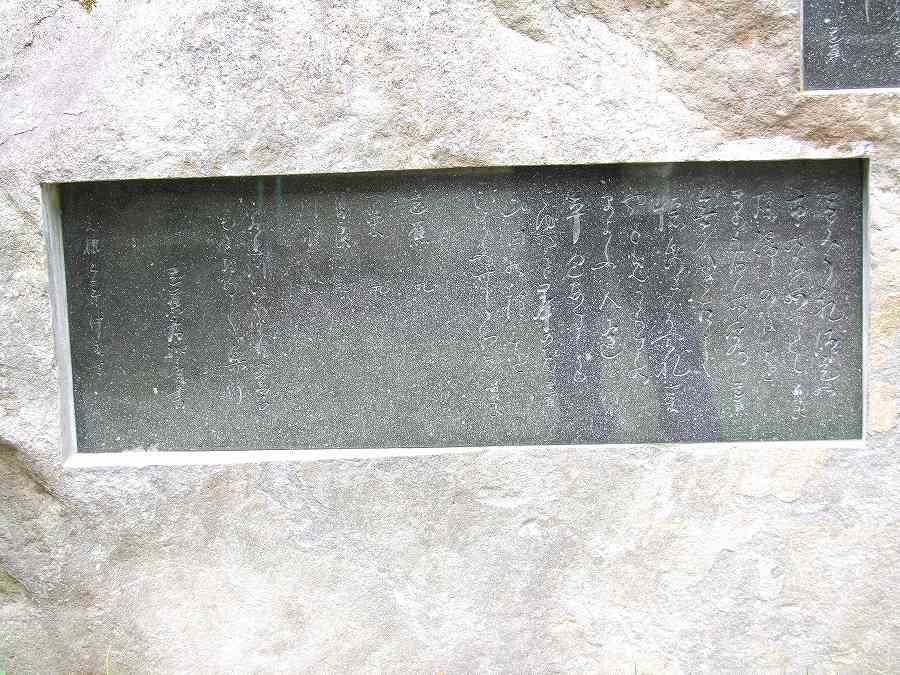

西光寺(さいこうじ)

|

・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 西光寺 Yahoo!地図

|

さみ堂礼遠 あつめてすゝし もかミ川

|

さみだれを あつめてはやし もがみがわ

|

・句意:降り続く五月雨を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。

・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」

山形県大石田の船宿経営高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句

|

1764−1772年(明和年中) 土地の俳人土屋只狂が芭蕉の真筆を模刻して 建立

|

2013.5.23

2013.5.23

|

|

| 西光寺(さいこうじ) |

・場所:山形県北村山郡大石田町字大石田乙692 Yahoo!地図

|

中央の句碑

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

さみ堂礼遠 あつめてすゝし もかミ川

|

| さみだれを あつめてすずし もがみがわ |

・句意:降り続く五月雨(梅雨の雨)を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。

・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」

山形県大石田の船宿経営高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句

|

| 1975年(昭和50年) 建立 |

| 左:田中李兮の句碑 |

| ・説明: |

吹るゝや 骨となっても 枯尾華

|

| 1785年(天明5年)岡村好和の発意により暁花園社中 建立 |

右:暁花園の句碑 土屋只狂

|

| ・説明:−1789年 |

夜着重し 桜や咲ん 雨の音

|

1789年(寛政元年)暁花園社中(市馬窓社中) 建立

|

中央/松尾芭蕉 2013.5.23

2013.5.23

|

|

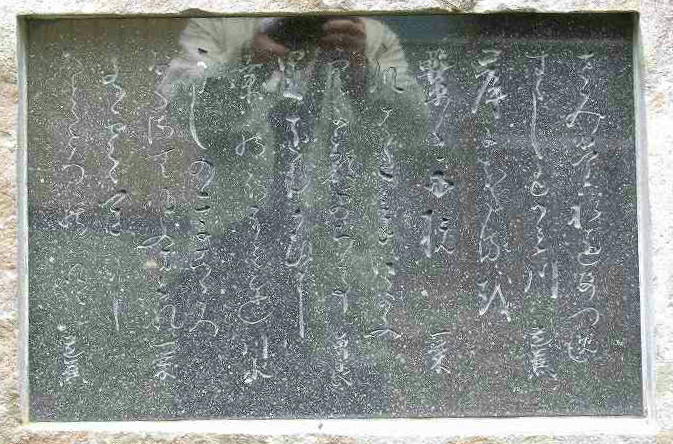

| 高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |

| ・場所:山形県北村山郡大石田町本町 高野一栄邸跡 Yahoo!地図 |

| 芭蕉翁真蹟歌仙“さみだれを”の碑 |

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

さみだれを あつめてすゞし もかミ川

|

さみだれを あつめてすずし もがみがわ

|

・句意:降り続く五月雨(梅雨の雨)を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。

・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」

山形県大石田の船宿経営 高野平左衛門(一栄)方にて行われた句会の冒頭の発句

|

1989年(平成元年) 建立

|

高野 一栄(たかの いちえい)

|

・説明: − 年 大石田村の河港近くの船問屋 本名:高野平右衛門:平四郎

高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |

岸にほたるを 繋ぐ舟杭

|

句意:

歌仙の脇句

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人 |

爪ばたけ いざよふ空に 影待ちて

|

句意:

|

高桑 川水(たかくわ せんすい)

|

・説明:−1709年 67歳 高桑加助吉直、金蔵と称し、大石田の庄屋(村長)を勤めた、のちに隠居して加助と称した。同家の過去帳によれば、大石田高桑家はもと下野国芳賀郡の出で、尾花沢の銀山が隆盛の頃に、大石田に移り住んだ。川水は、その三代目金蔵重好の長男として生まれたが、四代目は末弟の宗左衛門吉武が継いだようである。「おくのほそ道」当時、川水は隠居の身

|

| 里をむかひに 桑のほそミち |

句意:

|

高橋 一栄(たかの いちえい)

|

・説明: − 年 大石田村の河港近くの船問屋 本名:高野平右衛門:平四郎

高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |

| うしのこに こゝろなくさむゆふまく |

句意:

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

・説明:1644−1694年 51歳 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(まつおむねふさ)

江戸時代前期の日本史上最高の俳諧師の一人 |

水雲重し ふところの吟

|

句意:

|

高野一栄 邸跡 2013.5.23

芭蕉翁真跡歌仙“さざなみを”句碑

|

|

舟形町へ

|