| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

・説明:1754−1829年 76歳没 愛知県豊橋生まれ 江戸時代後期の紀行家・民俗学者

30歳で旅立ち、長野から新潟、山形、秋田、青森、北海道、岩手、宮城、福島を巡り、

48歳で再び秋田に入り、角館で亡くなるまで延べ29年間を秋田で過ごした。 |

・宮城県関連

1786年(33歳)6〜9月:大原(岩手県大東町)から気仙沼(7月8日〜8月4日滞在)大島

松島・塩竈神社・多賀城跡を見る。「月の松島」8月15日

1986年12月3日以降の日記が見つからず細部不明だそうです。

1786〜1787年:「雪の松島」確定できず

1787年:仙台・松島などを巡る。

1788年:松島で桜を見る。「花の松島」3月下旬

6月に前沢から松前へ

|

| 神明崎(みょうじんざき) 管弦窟 |

| ・場所:宮城県気仙沼市魚町二丁目6 神明崎 Yahoo!地図 |

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

いと竹の いはやの神や まもるらん 波のしらべの 音もしづけし

|

歌意:

いとは糸で弦、竹は管、管弦窟の神様が守ってくれるので波も音も静かだ

|

1978年(昭和53年) 建立

|

2006.7.31

3.11津波被害 2012.5.19

|

|

観音寺

|

| ・場所:宮城県気仙沼市本町1-4-16観音寺境内 Yahoo!地図 |

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

萩すすき 手向の草の それたにも つゆけき増る 秋の山寺

|

歌意:

|

年 建立

|

2012.5.19

|

|

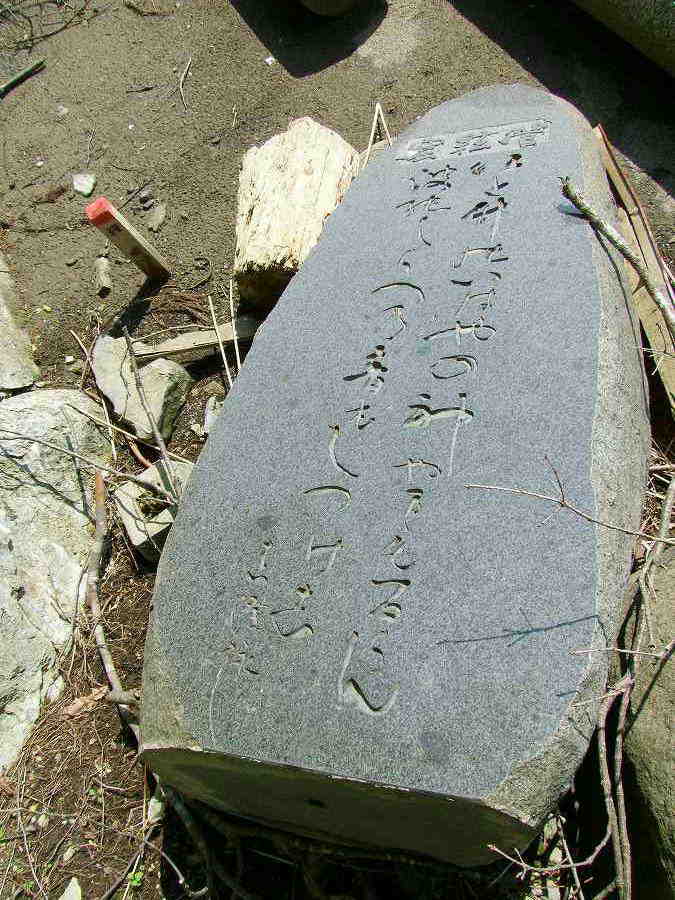

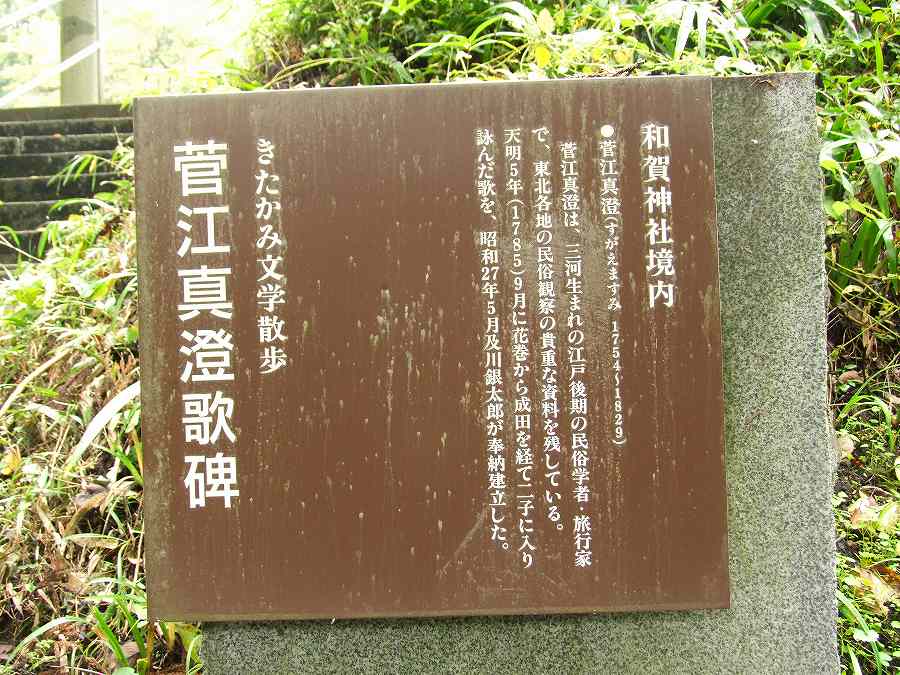

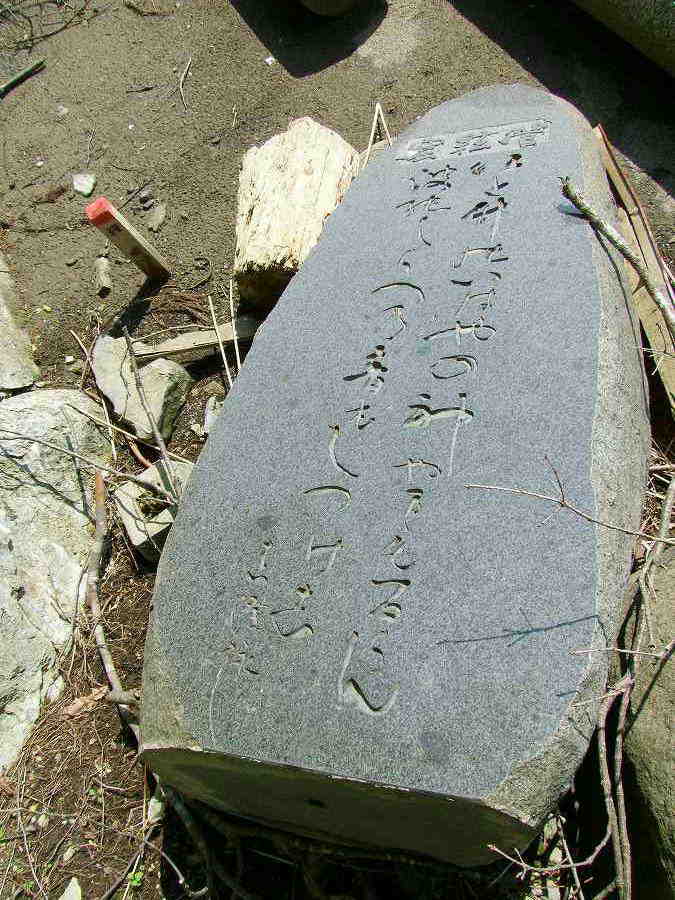

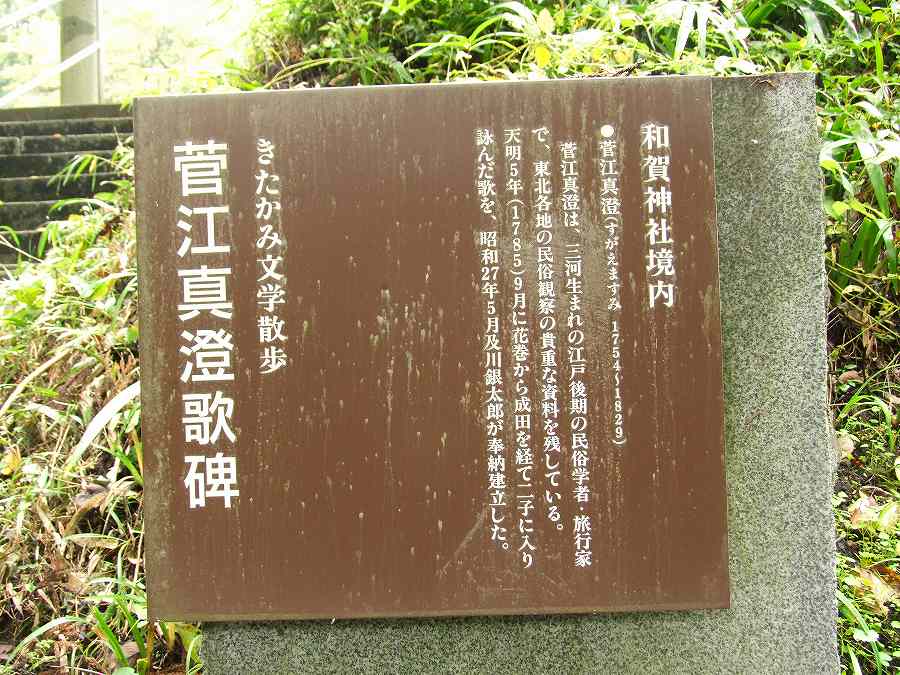

和賀神社

|

| ・場所:岩手県北上市二子町坊舘 和賀神社 Yahoo!地図 |

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

冬ちかみ あらしの風も はやちねの 山のかなたや 時雨そめけむ

|

歌意:

1785年(天明5年)9月 花巻から成田を経て二子に入り詠んだ歌

|

1952年(昭和27年) 及川銀太郎 建立

|

2013.10.23

2013.10.23

裏 2013.10.23

|

|

忠功寺

|

| ・場所:岩手県奥州市胆沢区小山焼山77 Yahoo地図 |

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

遠ざかる 日数ももゝの 花かづら かけてやよひの 空に手向む

|

歌意:

1786年 忠功寺の僧侶の百か日法要が営まれると聞き詠んだ和歌 |

年 建立

|

2014.7.30

|

|

霊桃寺(れいとうじ)

|

・場所:岩手県奥州市前沢区字山下72 Yahoo地図

|

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

天明6年3月15日夜

今宵は霊桃寺の御寺ていねたり 16日曙を見ようと

障子開けたければ いと高き処にて、残る かたなふ見やられたり

|

束稲(たばしね)の 花の昔や いかならん 嶺もふもとも かすむあけぼの

|

歌意:

天明6年:1786年

|

2009年(平成21年) 現住 正勝 建立

|

2014.7.30

|

霊桃寺(れいとうじ)

|

・場所:奥州市前沢区字山下72 Yahoo地図

|

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

天明6年4月9日 菅江真澄 読む

前 霊桃寺

|

詩意:

|

2009年(平成21年) 現住 正勝 建立 菅江真澄直筆

|

2014.7.30

|

|

鎮岡神社(しづめがおかじんじゃ)

|

・場所:岩手県奥州市江刺区岩谷堂五位塚179 参道階段

|

菅江 真澄(えざき ますみ)

|

かしこしな あらふるとても ぬさとらは こころしつぬの 岡の神籠

|

| 句意: |

年 建立

1785年(天明5年)訪れて詠む

|

|

|

国見極楽寺

|

・場所:岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町62 Yahoo地図

|

陸奥胆沢郡須輪神社法楽八景和歌

片岡夕照(江刺郡片岡村)

|

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

又や見ん 片岡山の 夕日影 花や紅葉の いろならねとも

|

| 歌意: |

| 1982年(昭和57年) 建立 |

|

|

善知鳥神社(うとうじんじゃ)

|

| ・場所:青森県青森市安方2-7-18 Yahoo地図 |

菅江 真澄(すがえ ますみ)

|

長閑しな外か浜 風鳥すらも世は 安潟とうとふ声して

うちなびく たむけのぬさも ふりはへて かうかうしくも みゆるみづ垣

|

| 歌意: |

1957(昭和32年)建立

|

| |

菅江真澄 説明碑

|

愛知県(旧三河国)豊橋に生れる。姓は白井、幼名は英二といい、青年に達して秀夫。菅江真澄と称したのは、晩年、秋田に居住してからである。

最初の天明5年(1785)8月のときは、蝦夷地(現・北海道)へ渡るためであった。大飢饉による餓死者の無残な姿を見て、これ以上浜路をめぐることは、自らも飢える心配があると考えて引き返した。

二度目の来青は、天明8年(1788)7月である。浅虫を経て青森、三厩から蝦夷地へわたった。この時烏頭(うとう)神社に詣でた後、古い社の後が残っているということから、二本木のある丘(現・久須志神社)を訪ねている。

また、この杜を見て「青森という地名もここがもとであろう」と「外ケ浜づたひ」に記録している。

三度目は、寛政8年(1798)で二十余日滞在、青森の各集落、社寺、山野等を歩きまわり、伝承習俗や庶民の生活を「すみかの山」に詳しく記録している。

なかでも注目されることは、4月14日、石神村の小さな祠のかたわらに、「文永の碑があった」と記録していることである。

|

・年(年)建立

|

|

|

杉沢 熊野神社

|

| ・場所:秋田県能代市盤字杉沢 |

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

| たづねても 三輪の山 もとそれならで ここにいく世を 杉沢の碑 |

| 歌意: |

|

|

粕毛字下根城

|

・場所:秋田県藤里町粕毛字下根城

|

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

山影に 佃るよね田に 風落ちて 涼しく渡る 川添ひの道

|

| 歌意: |

| 年 建立 |

|

|

| |

象潟を詠んだ歌

|

| 菅江 真澄(すがえ ますみ) |

秋田のかりね

|

なみ遠く うかれてここに きさかたや かつ袖ぬるる 夕ぐれの空

|

歌意:

|

|