仙台市野草園

|

| 仙台市野草園 |

・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図

|

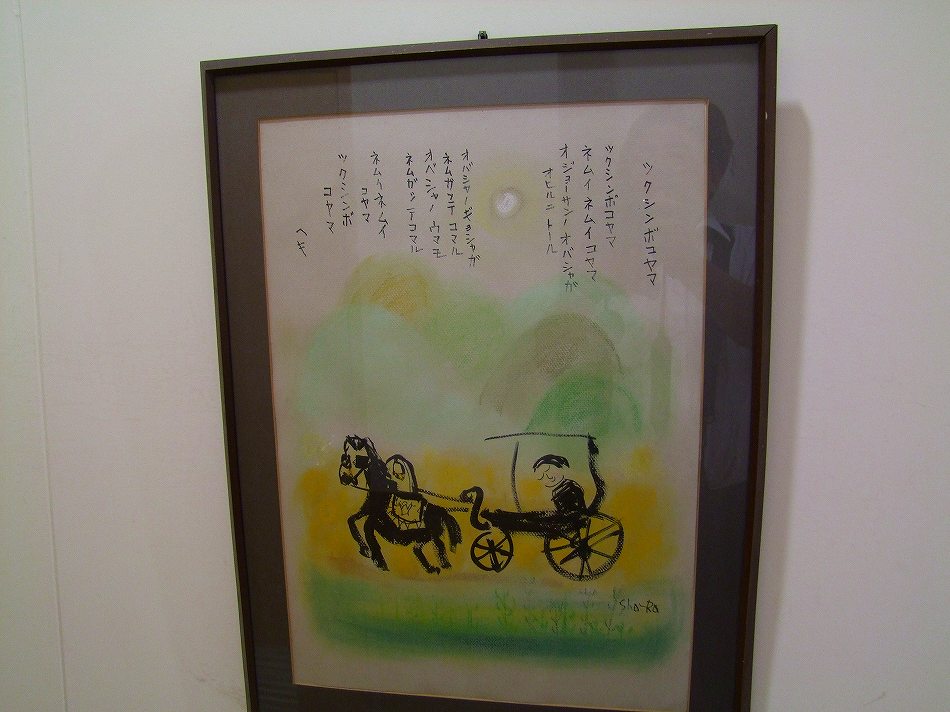

スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき)

|

説明:1899〜1973年 本名:鈴木栄吉

終生仙台をはなれず「みやぎの子どもにはみやぎのうたを」と自ら原始童子になりきって童謡つくりに情熱をもやし続けた。日本稀有の天稟童謡作家である。

雑誌「赤い鳥」の影響を受けた |

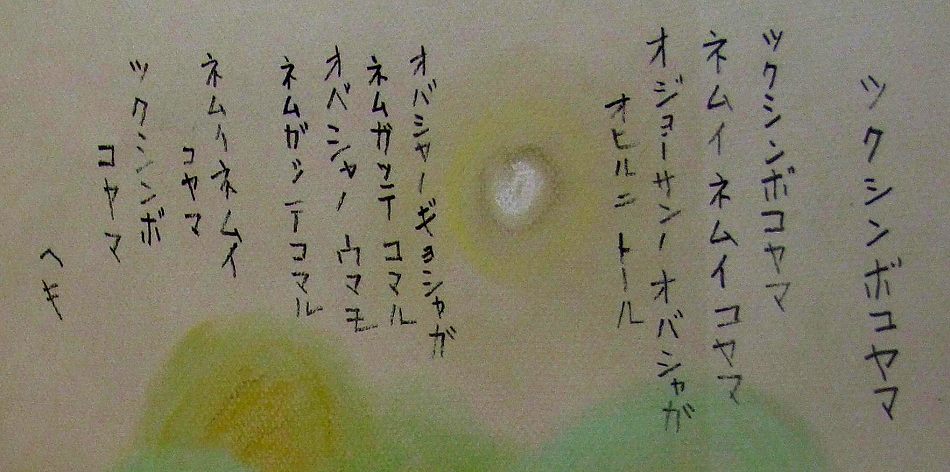

| ツクシンボコヤマ |

ツクシンボコヤマ ネムイネムイ コヤマ

オジョーサンノ オバシャガ オヒルニ トール

オバシャノ ギョシャガ ネムガッテ コマル

オバシャノ ウマモ ネムガッテ コマル

ネムイ ネムイ コヤマ ツクシンボ コヤマ |

2014.9.7

2014.9.7

|

|

| スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき) |

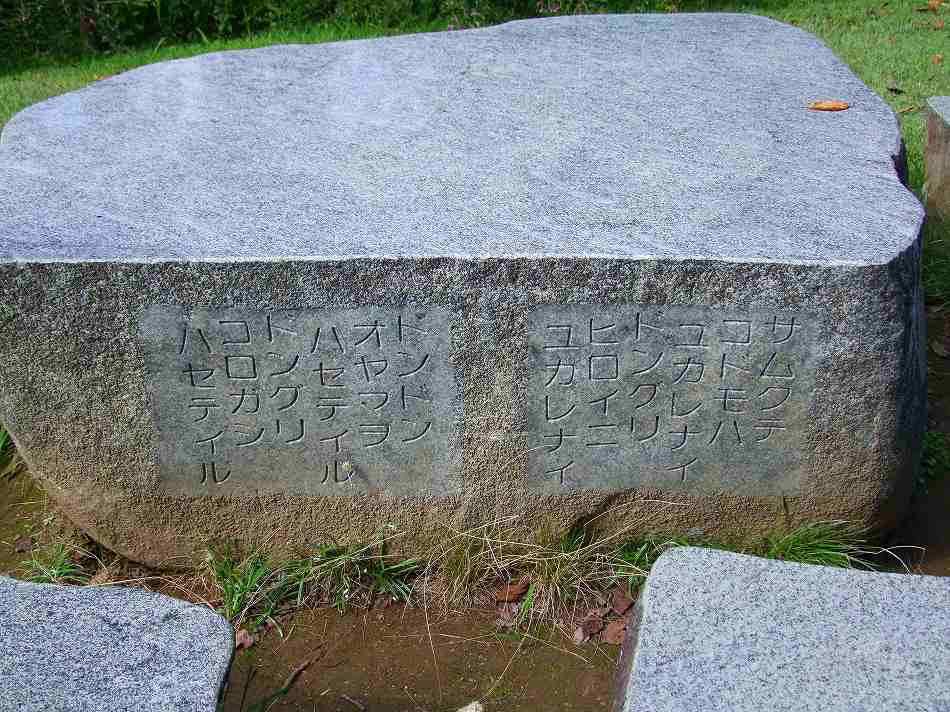

| 左萩の道。どんぐり山 |

ユクヒトハ ハギノモン アキノボウシト アキノクツ

|

1983年(昭和58年) 開園20周年を記念 建立

|

2012.3.22

|

ハギノトンネル コモレビハ アカク チラバル

|

2012.3.22

|

|

スズキ ヘキ/鈴木 碧(すずき へき)

|

・説明:1899?1973年 本名:鈴木栄吉

終生仙台をはなれず「みやぎの子どもにはみやぎのうたを」と自ら原始童子になりきって童謡つくりに情熱をもやし続けた。日本稀有の天稟童謡作家である。

雑誌「赤い鳥」の影響を受けた |

| 野草園野外卓詩 |

コガラシ コボウズ ハセテイル

ドンドン オヤマヲ ハセテイル

|

1983年(昭和58年)開園20周年を記念 建立

|

2014.9.7

|

コドモガ ユクヒニャ サムイヒニャ

コガラシ コボウズ ヒロッテル

|

2014.9.7

|

サムクテ コドモハ ユカレナイ ドングリ ヒロイニ ユカレナイ

ドンドン オヤマヲ ハセテイル ドングリ コロガシ ハセテイル

|

2014.9.7

|

|

菅野 邦夫(かんの くにお)

|

・説明:1929−年 宮城県亘理町生まれ 宮城県農学校園芸学専攻科卒

1950年より仙台市野草園造成に参加

元仙台野草園長 1990年退職 シロバナミヤギノハギ発見者

|

や

さ

し

い

花

へ

|

萩

咲

く

里

の

|

萩

茶

を

わ

か

し

|

ゆはぎを

つくり

|

花見に

おいで

|

萩

の

花

咲

い

た

|

か

ん

の

邦

夫

|

萩

の

里

|

|

意:

|

や

さ

し

い

花

に

|

萩

咲

く

星

の

|

し

ら

つ

ゆ

光

る

|

か

ざ

し

の

花

に

|

か

ざ

し

に

し

よ

う

|

萩

の

花

咲

い

た

|

2015.5.8

|

1998年(平成10年)仙台エコーライオンズクラブ創立35周年記念

|

|

|

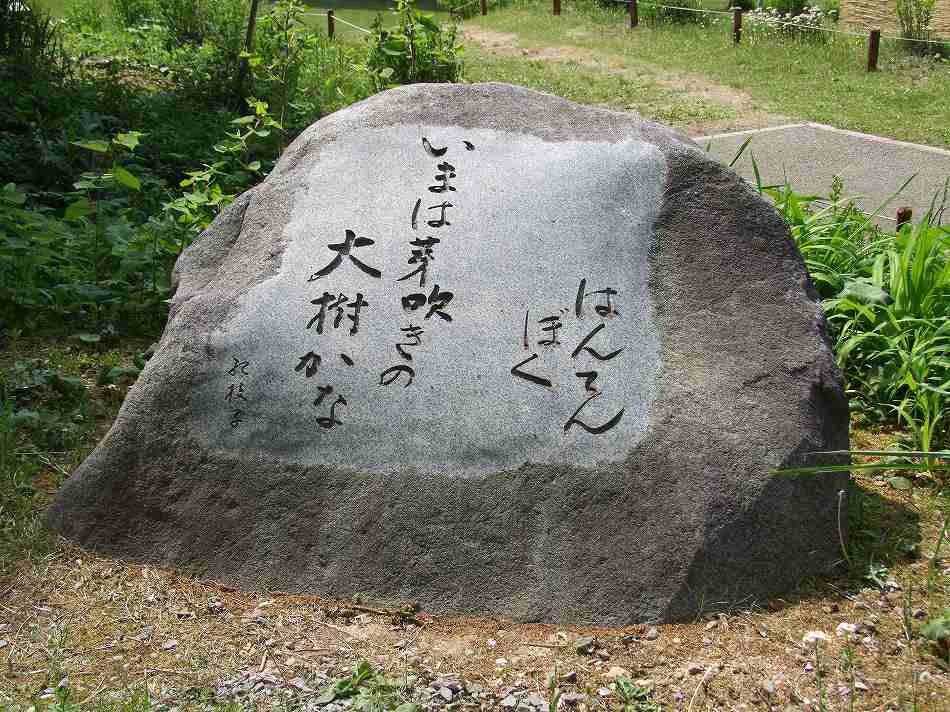

蓬田 紀枝子(よもぎた きえこ)

|

・説明:1930−年 仙台市生まれ 阿部みどり女に師事。平成6年〜16年「駒草」を継承主宰。

評伝「俳人阿部みどり女ノート」で1994年度(平成12年度)俳人協会評論賞

|

はんてんぼく いまは芽吹きの 大樹かな

|

句意:

|

年

|

|

|

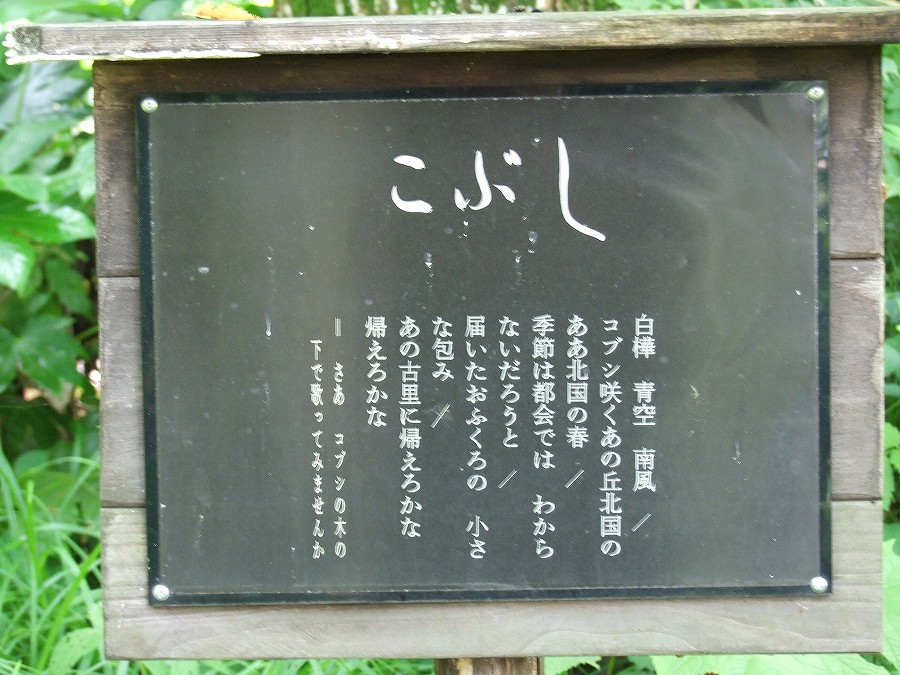

いではく:作詞

井出 博正(いで ひろまさ)

|

・説明:1941−年 長野県 本名・井出 博正(いで ひろまさ)作詞家 早稲田大学卒

|

北国の春

白樺 青空 南風 コブシ咲くあの丘北国の ああ北国の春

季節は都会では わからないだろうと 届いたおふくろの

小さな包み あの古里に帰えろうかな 帰えろかな

|

作曲:遠藤 実 歌:千 昌夫 1977年発売

|

|

|

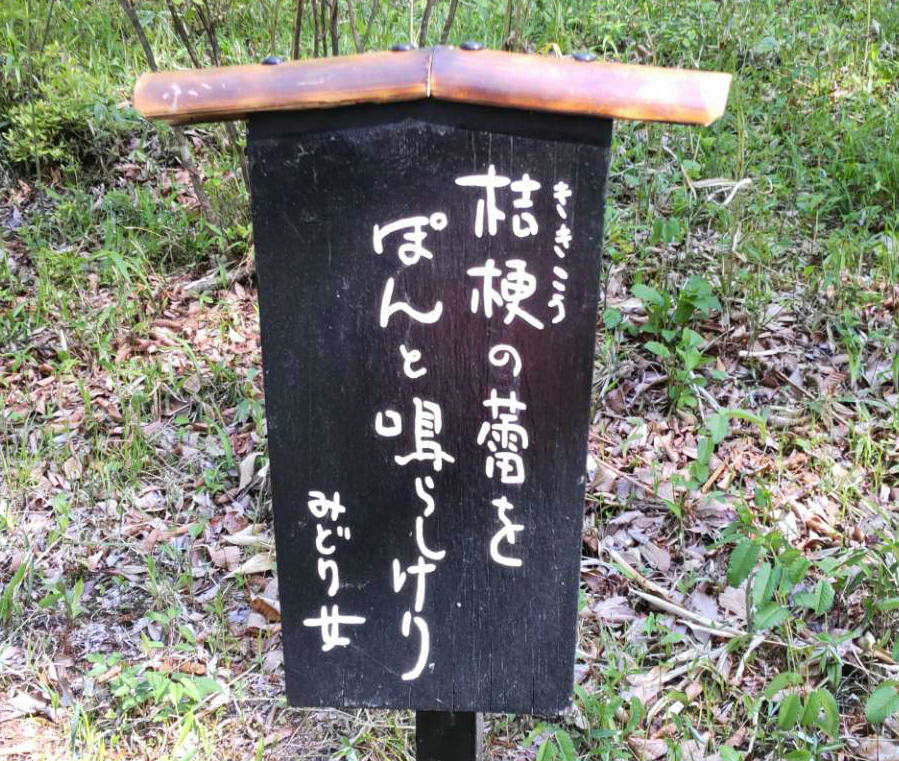

阿部 みどり女(あべ みどりじょ)

|

・説明:1886−1980年 札幌生まれ 札幌北星女学校修了 俳人

父は第2代北海道庁長官 第7師団長 永山武四郎の四女 本名:ミツ

長谷川かな女・杉田久女とともに、女流俳句草創期を代表する一人

1910年:阿部卓爾と結婚して東京に住むが、結核のため鎌倉で療養 俳句を始める。

1915年:高浜虚子に師事

1929年:「ホトトギス」を中心に作品を発表

1931年:河北新報の俳壇の選者となる

1944年(昭和19年):長女の婿(一力五郎 河北新報社三代社長)の勧めで仙台市に疎開し

定住 仙台には1978年(昭和53年)まで生活

弟子:蓬田紀枝子、寺島ただし

|

桔梗の 蕾をぽんと 鳴らしけり

|

2023.5.14

|

|

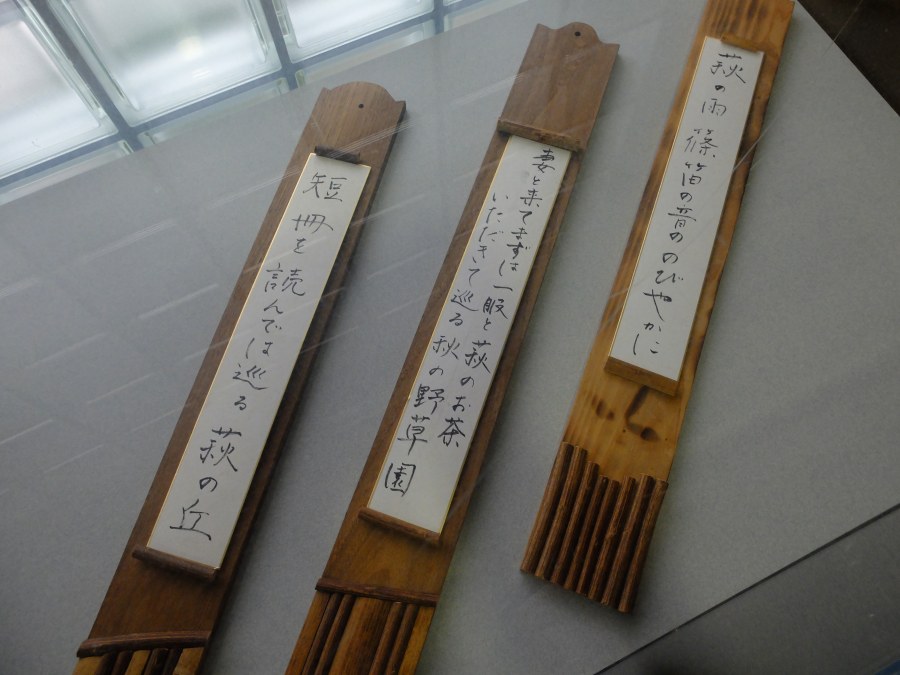

展示ケース 作者不明

|

萩の雨 篠笛の音の のびやかに

|

| 妻と来て まずは一服と 萩のお茶 いただきて巡る 秋の野草園 |

| 短冊を 読んでは巡る 萩の丘 |

2023.5.14

|

|

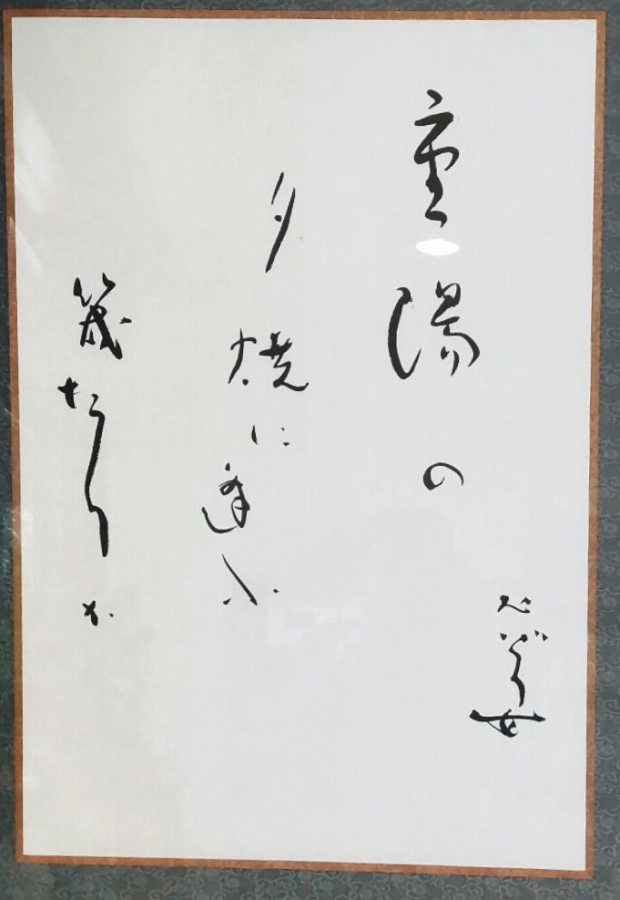

阿部 みどり女(あべ みどりじょ)

|

・説明:1886−1986年 札幌生まれ 札幌北星女学校修了 俳人

父は第2代北海道庁長官 第7師団長 永山武四郎の四女 本名:ミツ

長谷川かな女・杉田久女とともに、女流俳句草創期を代表する一人

1910年:阿部卓爾と結婚して東京に住むが、結核のため鎌倉で療養 俳句を始める。

1915年:高浜虚子に師事

1929年:「ホトトギス」を中心に作品を発表

1931年:河北新報の俳壇の選者となる

1944年(昭和19年):長女の婿(一力五郎 河北新報社三代社長)の勧めで仙台市に疎開し

定住 仙台には1978年(昭和53年)まで生活 弟子:蓬田紀枝子、寺島ただし

|

重陽の 夕焼けに逢ふ 幾たりか

|

| ちょうようの ゆうやけにあふ いくたりか |

句意:目の前の見事な夕焼け この素晴らしい夕焼けに出会ったのは幾人だろうか。

|

2023.9.29

|

|

|