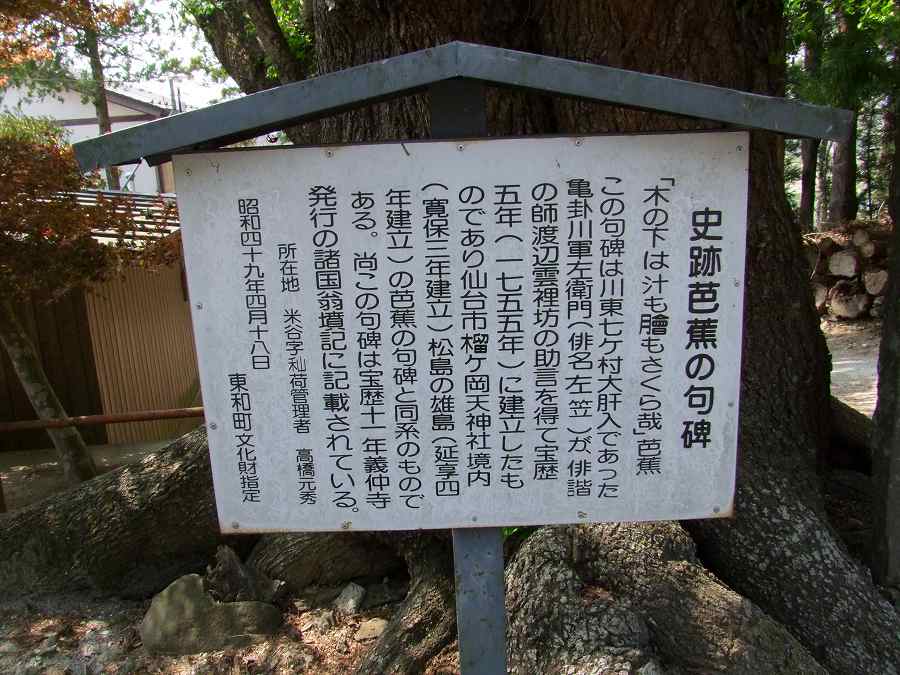

登米市の松尾芭蕉句碑

|

米谷公園(まいやこうえん)、秈荷神社(ぜんか)

|

| ・場所:宮城県登米市東和町米谷字秈荷 Yahoo!地図 |

木の下は 汁も膾も 桜哉

|

このもとに しるもなますも さくらかな

|

・句意:桜の木の下で花見をしていると、そこに花びらがしず心なく散ってきて、おかげで汁椀といわずナマスといわず花びらで一杯になってしまう

・詠んだ時期・場所:1690年 伊賀上野風麦亭

|

1755年(宝暦5年) 亀掛川軍左衛門(俳名左笠)が俳諧の師渡辺雲裡坊の助言を得て建立

仙台市榴岡天満宮、松島の雄島の芭蕉の句碑と同系のものである。

登米市指定文化財

|

2009.5.1

|

|

| おくの細道の碑/柳津 国道45号線 |

・場所:宮城県登米市津山町柳津字宮下 国道脇 Yahoo!地図

|

|

「明けくれば また知らぬ道をさまよひ行く 袖の渡り尾ぶちの牧

真野の萱原なよそ目に見て遙かなる提を行く 心細き長沼に沿ふて

戸伊麻といふ所に一宿して平泉に到る」

|

1972年(昭和47年) 建立

・説明:芭蕉の奥の細道の一節を、白鳥省吾に撰文と書を依頼して、小野寺五一氏が故郷を讃えて建立

|

|

|

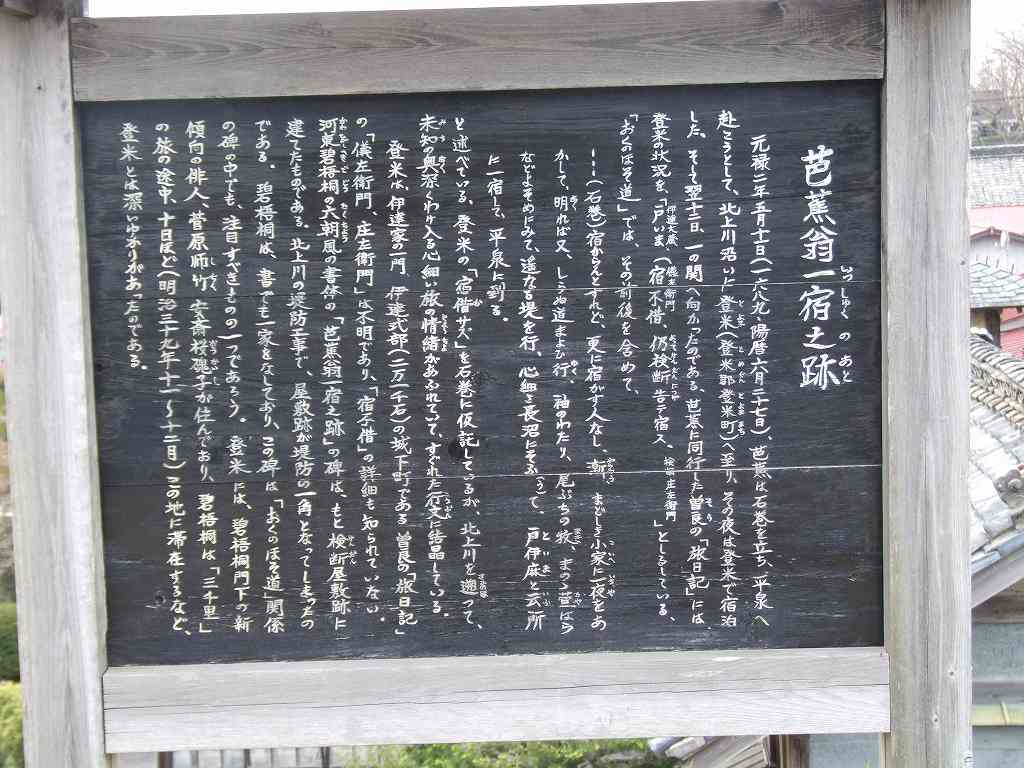

芭蕉翁一宿之跡碑

|

| ・場所:宮城県登米市登米町寺池 Yahoo!地図 |

| 元禄二年、芭蕉翁おくのほそ道行脚の折、戸伊摩(登米)に一宿せしを記念し、宝暦のころ、登米の俳人、金指紋兵衛が一宿庵を称えた。これは庵を建てたのではなく、芭蕉翁の一宿の由縁を伝承する為の庵号にして、現在二十代に至る。町制施行百周年、おくのほそ道紀行三百年にあたり、歴代一宿庵の名を掲げ、これを記す。 |

1934年(昭和9年) 竹酔会 碑文は俳人 河東碧梧桐筆

|

2012.5.20

|

|

「一宿庵の記」碑

|

| ・場所:宮城県登米市登米町寺池三日町 Yahoo!地図 |

元禄二年、芭蕉翁おくのほそ道行脚の折、戸伊摩(登米)に一宿せしを記念し、宝暦のころ、登米の俳人、金指紋兵衛が一宿庵を称えた。これは庵を建てたのではなく、芭蕉翁の一宿の由縁を伝承する為の庵号にして、現在二十代に至る。町制施行百周年、おくのほそ道紀行三百年にあたり、歴代一宿庵の名を掲げ、これを記す。

|

2012.5.20

|

|

旧登米高等尋常小学校第一号校舎

|

・場所:宮城県登米市登米町寺池 Yahoo!地図

|

奥の細道一宿の地

|

| 明けくれば又に・・に到る-奥の細道 |

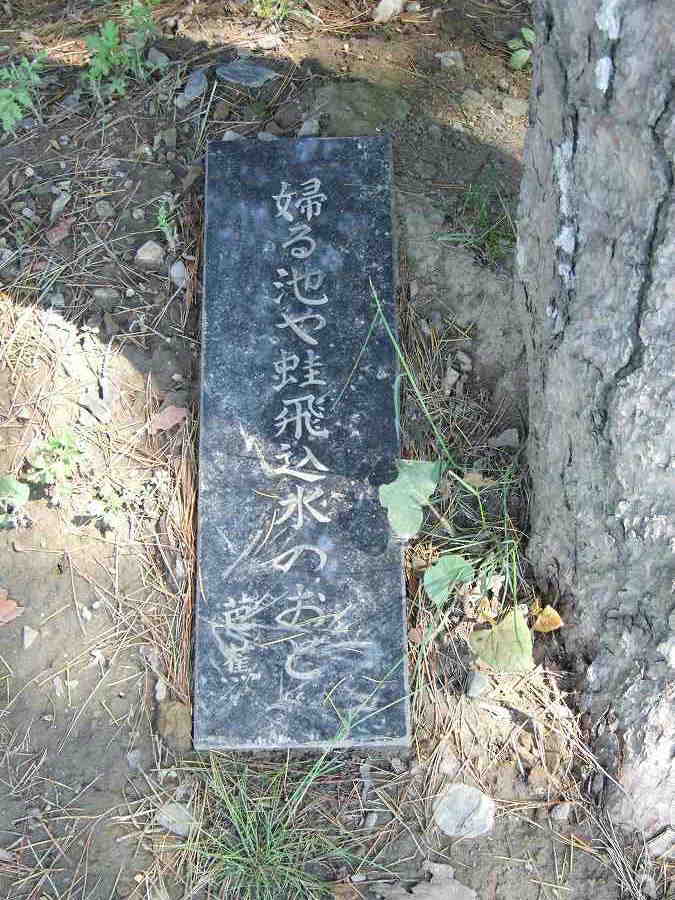

| ふる池や 蛙ず 飛び込む 水の音 |

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと

|

・句意:古い池に、一匹の蛙が飛び込んだ。水音と共に池の水面に波紋が広がり、やがて、以前にも増して静寂が訪れた。

季語は蛙(春)

・詠んだ時期・場所:1686年 東京都江東区深川の芭蕉庵

|

1982年(昭和57年) 建立

|

|

婦る池や 蛙飛込 水のおと

|

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと

|

・句意:古い池に、一匹の蛙が飛び込んだ。水音と共に池の水面に波紋が広がり、やがて、以前にも増して静寂が訪れた。

季語は蛙(春)

・詠んだ時期・場所:1686年 東京都江東区深川の芭蕉庵

|

年(年) 建立

|

2012.5.20

|

|

| 登米神社(とよまじんじゃ)/八幡神社(はちまんじんじゃ) |

| ・場所:宮城県登米市登米町寺池道場山15 Yahoo!地図 |

降らすとも 竹植る日は 蓑と笠

|

| ふらずとも たけううるひは みのとかさ |

・句意:中国では5月13日を「竹酔日(ちくすいじつ)」といい、その日に植えた竹は必ず根付くそうだ。

日本では梅雨期なので、竹を植える日は雨が降らなくても蓑を着て、笠を被って植えよという意

・詠んだ時期・場所:1688年

|

| 1770年(明和7年) 一宿庵中建 |

2012.5.20

|

|

津島神社(つしまじんじゃ)

|

・場所:宮城県登米市迫町佐沼 Yahoo!地図

|

八九間 空で雨ふる 柳かな

|

はっくけん そらであめふる やなぎかな

|

・句意:降りみ降らずの空模様柳の木を見上げると、八、九間上あたりから春雨が降っているように見えた。

・詠んだ時期・場所:1694年

|

不明年 建立

|

2013.5.8

|

|

弥勒寺(みろくじ)

|

・場所:宮城県登米市中田町上沼 Yahoo!地図

|

記念碑

おくのほそ道 芭蕉この道を通る

|

菅原 胡馬(すがわら こば)の句が刻まれている。

|

| 不明年 建立 |

2013.5.8

|

|

首藤峻一氏近く

|

・場所:宮城県登米市東和町米川字西上沢40 Yahoo!地図

|

| 傘(からかさ)に おし分見たる 柳哉 |

・句意:春雨の中、路傍の大柳が若芽をふくらませた枝を垂らしていた。

しなやかそうなので傘で枝を軽く押し分けてみたら雨雫が落ちた。

・詠んだ時期・場所:1694年 「炭俵」

|

| 幕末期 建立 |

|

佐藤繁人氏近く

|

・場所:宮城県登米市東和町米川字北上沢380-2 Yahoo!地図

|

| 春もやや けしきととのふ 月と梅 |

・句意:空の月がおぼろにうるみ地にある梅も蕾がほころんで、今年もようやく春の気配が整って、いかにもそれらしくなってきた。

・詠んだ時期・場所:1693年 芭蕉門人の森川許六宅で紅梅を愛でて詠んだもの

|

| 幕末期 建立 |

|

|

阿部昭吉氏裏山

|

・場所:宮城県登米市迫町北方早稲田44-2 Yahoo!地図

|

| 静かさや 厳にしみ入る せミの声 |

・句意:ひっそりとして、閑かな山寺。山の岩にしみ入るように、蝉の声が澄み透ってきこえる。

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 立石寺に参詣した際に詠んだ発句

|

| 不明年 建立 |

|

|

|