二本松市霞ヶ城公園の句碑・歌碑

|

| 霞ヶ城公園(かすみがじょうこうえん) |

| ・場所:福島県二本松市郭内 Yahoo地図 |

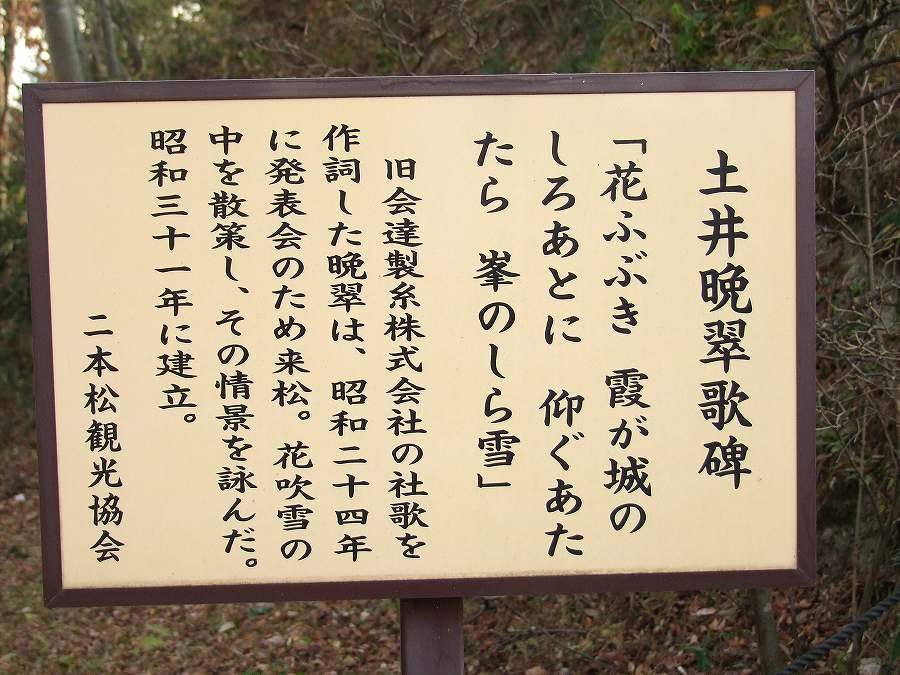

| 土井 晩翠(どい ばんすい) |

生誕・功績

土井林吉(つちいりんきち)(誤読が激しいため改姓 どい) ばんすい

明治四年(1871)10月23日〜昭和27年(1952)年10月19日享年80才

宮城県仙台市北鍛冶町の旧家質商土井七郎兵衛の長男として生まれる。

仙台の旧制二高、東京帝国大学で英文学を学ぶかたわら、「帝国文学」の編集委員として、

在学中から詩を発表し、注目された。

小泉八雲を師とした。

母校である仙台の旧制二高教授として英語を教えると共に、詩作・翻訳でも活躍し、

島崎藤村を通じて知り合った滝廉太郎と名曲「荒城の月を」作った。

明治32年第一詩集「天地有情」を刊行、斬新な熱情と叙事詩風な作風によって、

詩壇を二分する「晩翠・藤村時代」を形成した。

昭和25年詩人として初めての文化勲章を受章 |

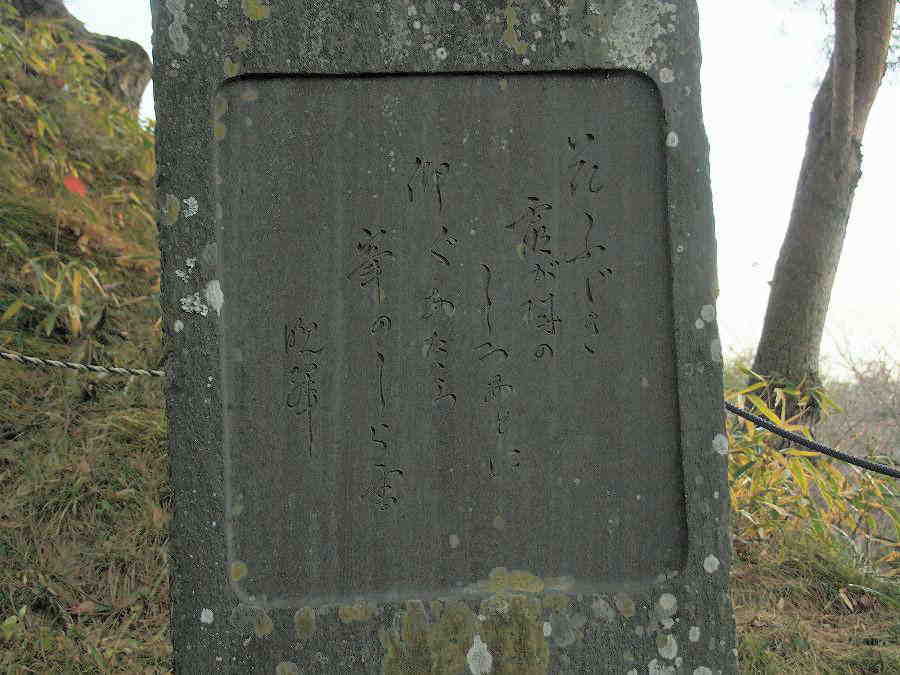

花ふぶき 霞が城の しろあとに 仰ぐあたたら 峯のしら雪

|

歌意:

1949年(昭和24年) 二本松城で花吹雪の中を散策して詠んだ歌

|

1956年(31年) 建立

|

2013.12.7

2013.12.7

2013.12.7

|

|

霞ヶ城公園(かすみがじょうこうえん)

|

| ・場所:福島県二本松市 霞ヶ城公園 Yahoo地図 |

| 智恵子抄歌碑 |

| 高村 光太郎(たかむら こうたろう) |

・説明:1883−1956年 東京生まれ 詩人、彫刻家 本名:光太郎(みつたろう)

1945年空襲で東京の自宅とアトリエを焼失し、宮沢賢治の縁で花巻に疎開。

敗戦後は1952年まで、雪深い花巻郊外(当時太田村山口)に住んだ |

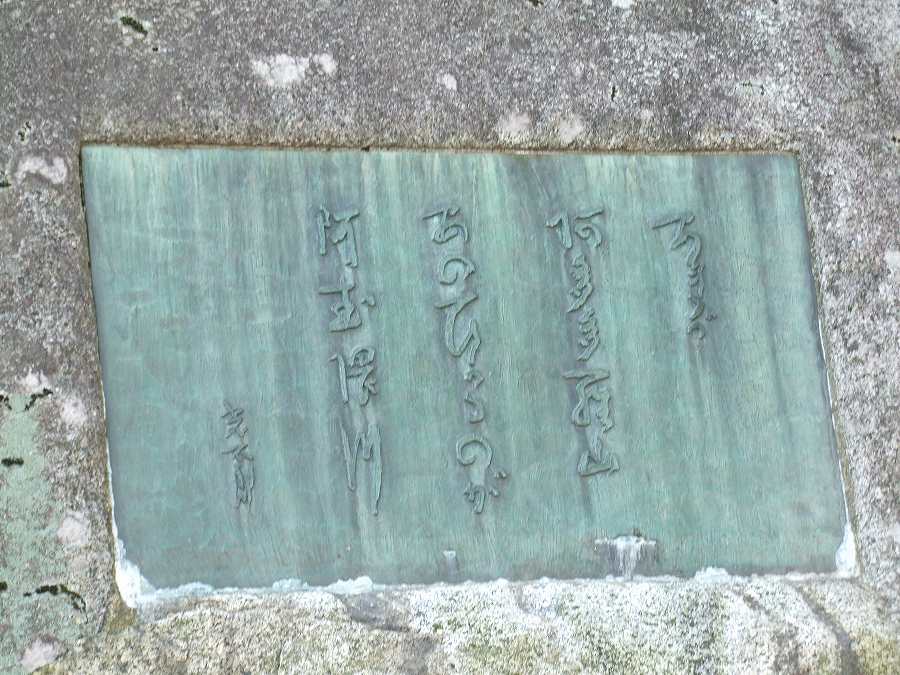

あれが阿多多羅山、あのひかるのが阿武隈川

|

句意:

「樹下の二人」の冒頭の句

|

1960年(昭和35年) 建立 円形野外劇場のイメージは草野心平の提案

|

2013.12.7

2013.12.7

|

|

| 霞ヶ城公園(かすみがじょうこうえん) |

| ・場所:福島県二本松市 霞ヶ城公園七ヶ滝付近 Yahoo地図 |

| 加藤 口寸(かとう ) |

| ・説明:年 生まれ 俳人 教育者 郷土史研究家としも多くの功績を残した |

清水のめは 松に生るゝ 風のあり

|

句意:

|

1943年(昭和18年) 門人 建立

|

2013.12.7

2013.12.7

|

|

戒石銘碑(かいせきめいひ)

|

| ・場所:福島県二本松市郭内3丁目 Yahoo!地図 |

| 岩井田 希夷(昨非)(いわいだ さくひ) |

| ・説明:−1758年 61歳没 生まれ |

爾俸爾禄(なんじのほう なんじのろくは)

民膏民脂(たみのこう たみのしなり)

下民易虐(たみはしいたげやすきも)

上天難欺(じょうてんは あざむきがたし)

|

詞意:お前(武士)たちの棒給は、領民の汗と脂の結晶なのである。

つねに感謝をし、領民をいたわなければならない。

これに反し、領民を苦しめれば、必ず、天の怒りに触れるであろう

|

年(年) 建立

七代藩主・丹羽高寛公が、家臣の儒学者・岩井田希夷(昨非)に藩政改革と綱紀粛正の指針とし、一夜のうちに刻ませたものであると |

|

|