| 会津若松市の句碑・歌碑 |

福島県立博物館入口 三の丸跡

|

・場所:福島県会津若松市城東町 福島県立博物館入口 三の丸跡 Yahoo地図

|

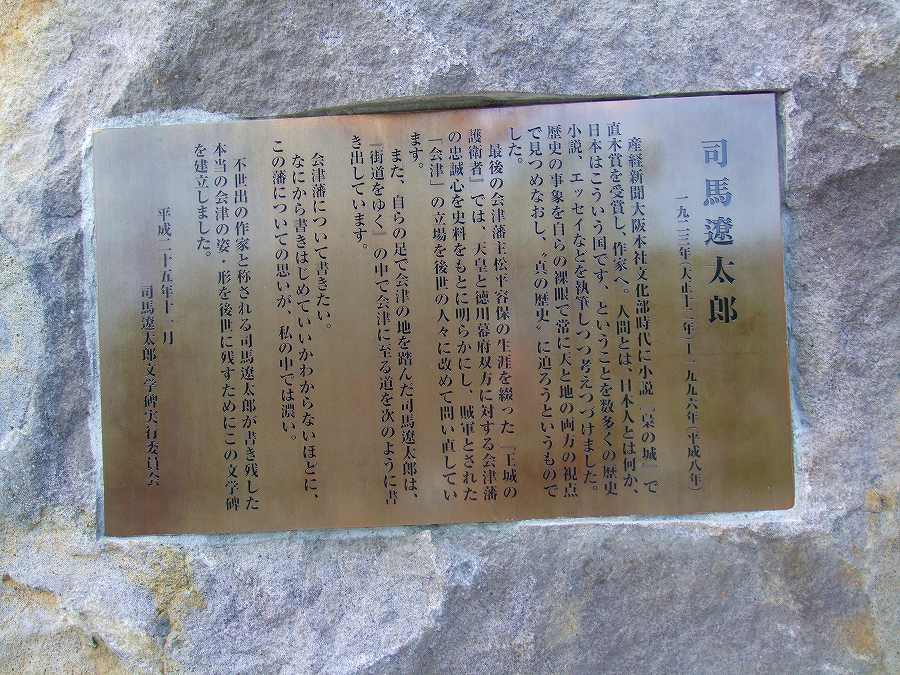

| 司馬 遼太郎(しば りょうたろう) |

・説明:1923−1996年 大阪市生まれ 作家、評論家

|

「会津藩というのは、封建時代の日本人がつくりあげた藩というもののなかでの最高の傑作のように思える。」「歴史を紀行する」一九六八(昭和四十三)年より

「容保が、京を戦場に死のう、といったとき、慟哭の声がまず廊下からあがった。この声は またたくまに満堂に伝播し、みな面を蔽って泣いた。

「君臣、相擁 し、声を放って哭けり」と、この情景を、劇的な表現で会津藩の古記録は語っている。「王城の護衛者」一九六八(昭和四十三)年より」

|

2013年(平成25年) 司馬遼太郎文学碑実行委員会 建立

|

2014.6.16 裏

2014.6.16

|

|

| 福島県立博物館入口 三の丸跡 |

| ・場所:福島県会津若松市城東町 福島県立博物館入口 三の丸跡 Yahoo地図 |

秋月 梯次郎(あきづき ていじろう)

|

・説明:1824−1900年 会津藩士の生まれ 75歳没

戊辰の役では軍事奉行添役(副奉行)、戦後は教育者として活躍。

新政府からの招聘を受け、東京大学予備門や、第一高等中学校(東京大学)などの教諭を歴任し、第五高等中学校(熊本大学)の教授

(漢文・倫理) 時代の同僚には夏目漱石、小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン) がいる。

|

北越潜行の詩

|

北越潜行の詩は、会津藩士秋月悌次郎が、戊辰戦争直後の明治元年十月、藩の減刑嘆願等のため、越後駐留中の旧友・長州藩士奥平謙輔に使いしての帰途、越後街道束松峠で、雀鴉乱れる廃墟を懐って感あり詠んだ詩。

悌次郎は秀才の誉れ高く、藩校日新館から江戸昌平黌に学んでは舎長となり、帰藩後は日新館教授、次いで関西各地を歴訪して、広く有意の材と交わりを結んだ。

文久二年(一八六二)、藩主松平容保が京都守護職に就くや公用人として上洛、その翌年、薩摩藩士高崎正風と図って文久の政変を起こし、尊攘激派の一掃に寄与した。北辺蝦夷地への謫居もあったが、会津藩落日前夜には開城の使者となり、明治元年(一八六八)九月二十二日には、緋毛氈に涙しつつ降伏式の執行をつとめた。

時移り明治二十三年、熊本五校の教授となっては、同僚ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)から「神のような人」と敬われ、五校健児の胸に今なお「剛毅朴訥の人」の思い出を残し、波乱の人生に終りあらしめた。

諱は胤永、韋軒と号す。一八二四生、一九〇〇没。

|

詩意:

戊辰の役の時、西軍への使者の任務を終えた心境を詠んだ詩

|

1999年(平成11年) 秋月悌次郎顕彰会 建立

|

2012.03.30

2012.03.30

|

|

福島県立博物館入口 三の丸跡

|

・場所:福島県会津若松市城東町 福島県立博物館入口 三の丸跡 Yahoo地図

|

万葉歌碑

|

詠み人知らず

|

巻14−3426

|

会津嶺の 国をさ遠み 逢はなはば 偲ひにせもと 紐結ばさね

|

あひづねの くにをさどほみ あはなはば しのひにせもと ひもむすばさね

|

歌意:会津嶺の国が遠くなって、逢えなくなったら思い出にしようと思う。紐を結んでおくれ

会津嶺は磐梯山のこと

故郷会津を離れ、遠くに旅立つ青年が恋人に呼びかけて歌ったと思われる、素朴な恋愛感情が伝わる東歌

|

1976年(昭和51年) 会津若松葵ライオンズクラブ、全国友好ライオンズクラブ、会津万葉苑建設委員会 建立 揮毫:会津藩主・松平容保の孫娘で、秩父宮妃殿下となられた勢津子さまの秩父宮雍仁親王妃勢津子殿下

|

|

|

福島県立博物館入口 三の丸跡

|

| ・場所:福島県会津若松市城東町1-25 福島県立博物館入口 三の丸跡 Yahoo地図 |

会津若松葵ライオンズクラブ歌碑

|

詠み人知らず

|

会津嶺に 葵のきずな 重ねつゝ 万葉の庭に 花ほころびぬ

|

あいづねに あおいのきずなかさねつつ まんようのにわに はなほころびぬ

|

歌意:

|

1996年(平成8年) 建立

|

2014.6.16

|

|