河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

東北 河合曽良句碑一覧

|

句

|

場 所

|

| 卯の花を かざしに関の 晴着かな |

白河の関

|

福島県白河市旗宿

|

卯の花を かざしに関の 晴着かな

|

白河関の森公園

|

福島県白河市旗宿白河内

|

卯の花を かざしに関の 晴着かな

|

阿武隈PA(下り)

|

福島県白河市萱根

|

松島や 鶴に身をかれ ほととぎす

|

雄島

|

宮城県松島町松島

|

かさねとは 八重撫子の 名なるべし

|

仙台市野草園 |

宮城県仙台市太白区茂ヶ崎

|

卯の花に 兼房見ゆる 白毛かな

|

卯の花清水

|

岩手県西磐井郡平泉町平泉柳

|

| 湯殿山 銭ふむ道の 泪かな |

湯殿山本宮前

|

山形県鶴岡市田麦俣

|

| 瓜ばたけ いざよふ空に 影待ちて |

高野一栄邸跡

|

山形県大石田町

|

雪みそれ 師走の市の 名残とて

|

| 山田の種を いはふむらさめ |

鹿子立 をのへのし水 田にかけて

|

養泉寺

|

山形県尾花沢市梺町

|

初瓜や かふり廻しを おもい出つ

|

日和山公園

|

山形県酒田市南新町

|

曽良日記より

|

三崎公園

|

秋田県にかほ市象潟町

|

|

仙台市野草園 郷土文芸苑

|

・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

かさねとは 八重撫子の 名なるべし

|

| かさねとは やえなでしこの ななるべし |

句意:愛らしいこの娘の名はかさね(重ね)というのだから、(花に喩えたら、はなびらの重なった)八重のなでしこの名であろう。

登場する植物:八重撫子(ヤエナデシコ) 詠んだ場所:栃木県那須野

|

2012.03.22

|

仙台市野草園 郷土文芸苑

|

・場所:宮城県仙台市太白区茂ヶ崎2−1−1 Yahoo!地図

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

卯の花を かざしに関の 晴れ着かな

|

うのはなを かざしにせきの はれぎかな

|

・句意:

登場する植物:卯の花(ウノハナ)ウツギ

・詠んだ時期・場所:1689年 「奥の細道」 白河関

|

2014.09.07

|

|

雄島(おじま)

|

・場所:宮城県宮城郡松島町松島 Yahoo!地図

|

・説明:日本三景「松島」の地名のルーツとされる。「瑞巌寺の奥の院」とも称される雄島は、東西40m、南北200mほどの島で、朱塗りの渡月橋で陸と結ばれている。島内に点在する岩窟には、諸国から渡った修行僧が刻んだ卒塔婆や仏像、法名などが数多く見られ、霊場としての風景を今にとどめている。

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

松島や 鶴に身をかれ ほとゝぎす

|

まつしまや つるにみをかれ ほととぎす

|

句意:松島は(なんたる絶景か)なあ。ほととぎすよ、(松島湾上を鳴き渡るときには絶景にふさわしい)鶴の姿を借りて渡りなさいよ。

|

1809年 諏訪の俳人 藤森素檗(そばく)が曽良の百回忌を記念し、遠藤日人に依頼して建立 「信州諏訪産曽良同郷素檗建之 石工伊之助」の文字が刻まれている。

遠藤日人筆

|

2010.03.05

|

|

岩手県平泉町/卯の花清水

|

・場所:岩手県西磐井郡平泉町平泉柳御所地内 卯の花清水 Yahoo!地図

|

| ・説明:古来、霊水がこんこんと湧き出る名所として知られた名水地。しかし、平成5年に行われた道路の拡張工事で残念にも水が涸(か)れてしまい、現在は、水道水を利用してかつての名水が再現されている。 |

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

卯の花に 兼房みゆる 白毛かな

|

| うのはなに かねふさみゆる しらげかな |

句意:白く咲いている卯の花を見ているとこの地で主君義経の最期を守るため白髪を振り乱して奮戦した十郎権頭兼房の姿が彷彿として蘇ってくる。

・詠んだ時期・場所:1689年「奥の細道」 平泉

|

1938年(昭和13年) 一関細道会 建立

|

2003.05.03

|

|

湯殿山本宮参拝口の手前

|

| ・場所:山形県鶴岡市田麦俣字六十里山7 湯殿山本宮参拝口の手前 Yahoo地図 |

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

湯殿山 銭ふむ道の 泪(なみだ)かな

|

句意:湯殿山では落ちている物を拾う事が禁忌だが落ちてる賽銭を小石同然に踏みつけていくのはなんとも心苦しく涙せずにはいられない

湯殿山に続く参道にはお賽銭がばらまかれている。それを踏み踏み上る有り難さに涙がこぼれてくる。

|

1964年(昭和39年) 佐々木市郎 建立

|

2013.09.19

|

|

| 芭蕉翁真蹟歌仙“さみだれを”の碑/高野一栄邸跡(芭蕉3泊した所) |

| ・場所:山形県北村山郡大石田町本町 高野一栄邸跡 Yahoo!地図 |

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

さみだれを あつめてすヽし もかミ川

|

句意:降り続く五月雨(梅雨の雨)を一つに集めたように、何とまあ最上川の流れの早くすさまじいことよ。

|

1987年(平成元年) 建立

|

高野 一栄(たかのいちえい)

|

岸にほたるを 繋ぐ舟杭

|

句意:

歌仙の脇句である

|

河合 曽良(かわい そら)

|

爪ばたけ いざよふ空に 影待ちて

|

句意:

|

高桑 川水(たかくわ せんすい)

|

里をむかひに 桑のほそミち

|

句意:

|

高野 一栄(たかの いちえい)

|

うしのこにこゝろなくさむゆふまく

|

句意:

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

水雲重し ふところの吟

|

句意:

|

2013.05.23

2013.05.23

2013.05.23

|

|

養泉寺(ようせんじ)/芭蕉連句碑

|

| ・場所:山形県尾花沢市梺町2-4-6 Yahoo!地図 |

歌仙1/松尾 芭蕉

|

すずしさを 我やどにして ねまる也

|

句意:涼しさを我が家にいるような気分でくつろぎながら座っている

「ねまる」:この地方の方言で「くつろいで座る」こと |

1988年(昭和63年) 建立 楸邨書

|

| 歌仙2/鈴木 清風(すずき せいふう) |

つねのかやりに 草の葉を焼く

|

句意:たいしたもてなしもできず、いつものように蚊遣り草をたくばかりです

|

歌仙3/河合 曾良(かわい そら)

|

鹿子立 をのへのし水 田にかけて

|

句意:生まれて間もない鹿の子供がいる岡の辺りから田にかけての情景を詠んだ

をのへのし水:尾上の清水

|

歌仙4/村川 素英(むらかわ そえい)/芭蕉の接待役

|

ゆふづきまるし 二の丸の跡

|

| 句意: |

2013.05.23

|

|

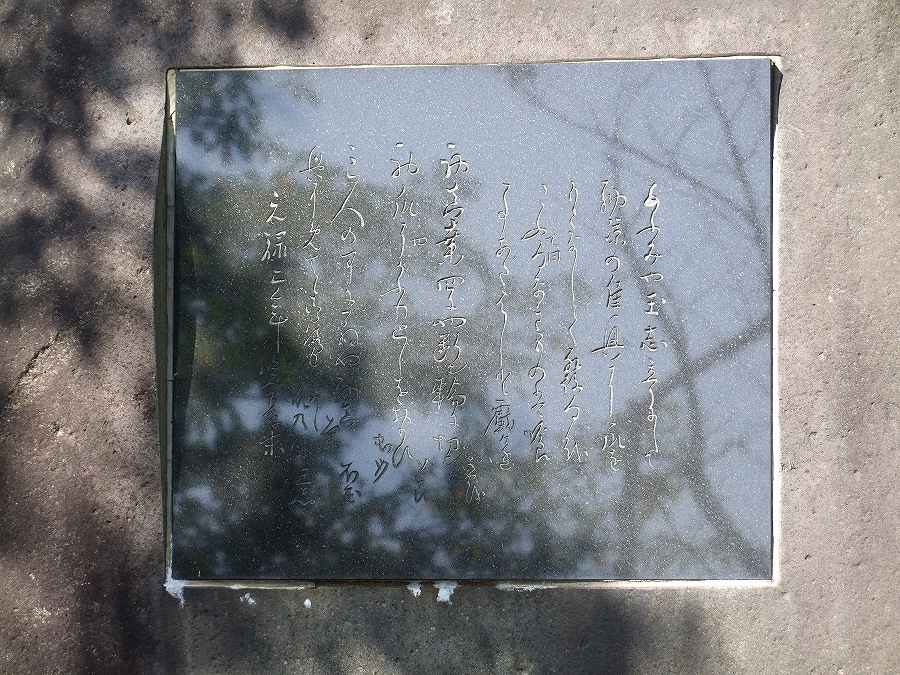

日和山公園/あぶみや玉志亭発句会

|

・場所:山形県酒田市南新町1丁目 日和山公園 Yahoo地図

・説明:1689年(元禄2年)に奥の細道、酒田の船問屋近江三郎兵衛亭 |

あぶみや玉志亭にして 納涼の佳興に瓜を もてなして発句を

こふて日句なきものは喰 事あたはじと戯ければ

|

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)

|

初真桑瓜 たてにやわらん 輪にわせむ

初眞桑 四にや斷ン 輪に切ン

|

句意:おいしそうな初物の真桑瓜のご馳走が出たが、さてこれをを縦に割ろうか、それとも輪切りにて食べようか。

真桑瓜:まくあうり

・詠んだ時期・場所:1689(元禄2年)に奥の細道、酒田の船問屋近江三郎兵衛亭

|

河合 曽良(かわい そら)

|

初瓜や かぶり廻しを おもい出ず

|

句意:

|

伊東 不玉(いとう ふぎょく)

|

・説明:1648−1697年 50歳没 羽前酒田の人 酒田の町医師

三千風に学び、芭蕉に入門。元禄二年夏 芭蕉の奥羽巡杖を迎え

本名:玄順、別号:潜庵,潜淵庵

|

三人の 中に翁や 初真桑

|

句意:

|

近江屋三郎兵衛(俳号・玉志)

|

興にめてて こころもとなし 瓜の味

|

句意:

|

年 建立

|

2013.09.19

2011.07.11

2013.09.19

|

|

三崎公園(みさきこうえん)

|

| ・場所:秋田県にかほ市象潟町小砂川三崎 Yahoo地図 |

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

曽良日記より

|

十六日 吹浦を立 番所を過ると雨降出る。一リ、女鹿。是 より難所。馬足不通

番所手形納 大師崎共、三崎共云 一リ半有 小砂川、御領也 庄内預り番所也

入には不入手形 塩越迄三リ

|

2013.10.05

|

|

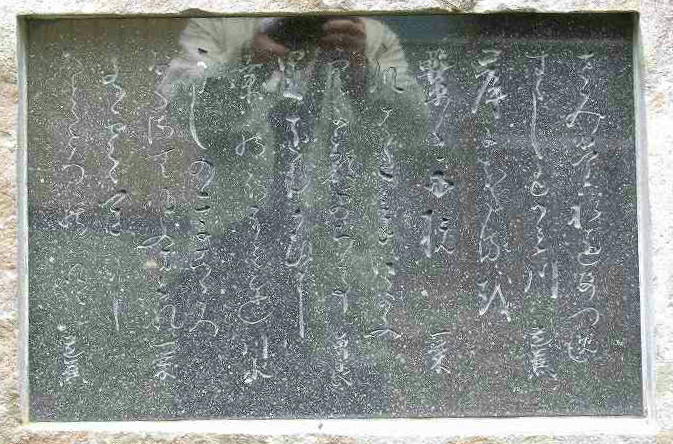

| 白河の関(しらかわのせき) |

・場所:福島県白河市旗宿字関の森 Yahoo!地図

|

「奥の細道白川の関」碑

|

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

心許なき日かず重るまゝに白川の関にかゝりて旅心定りぬいかで都へと便求しも断也

中にも此関は三関の一にして風騒の人心をとゞむ秋風を耳に残し紅葉を俤にして青葉の梢、

猶あはれ也、卯の花の白妙に茨の花の咲そひて雪にもこゆる心地ぞする

|

| 卯の花を かざしに関の 晴着かな |

句意:衣装を改めたというが、私にはこのような用意もないので、せめて卯の花を髪にかざして関を通ることにしよう

|

1968年(昭和43年) 白河青年会議所 建立 加藤楸邨書

|

2012.12.7

|

|

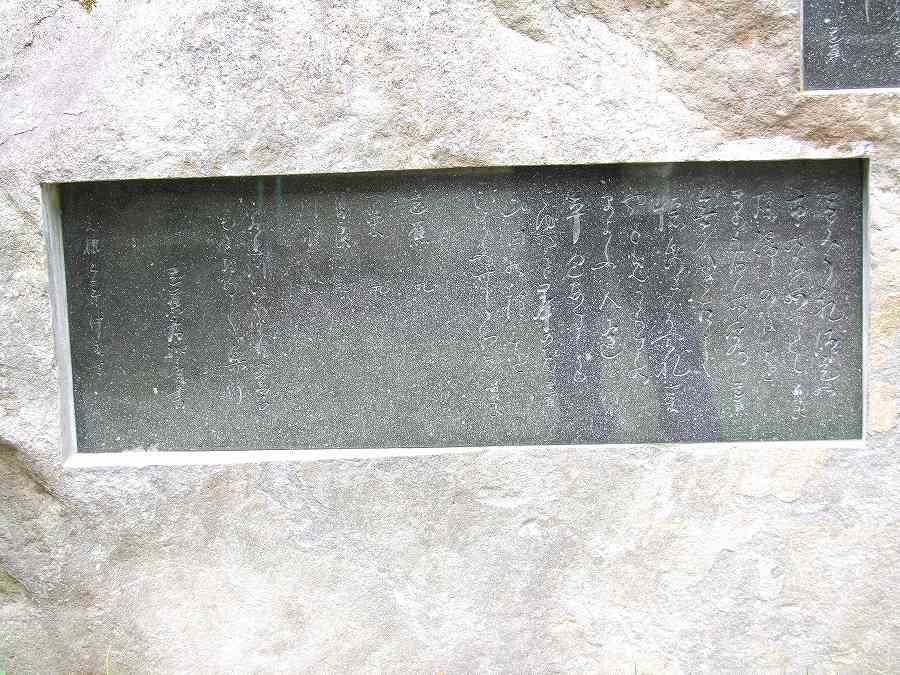

白河関の森公園

|

・場所:福島県白河市旗宿白河内7−2 Yahoo!地図

|

| 松尾 芭蕉(まつお ばしょう) |

・説明:1644−1694年 51歳没 三重県伊賀市出身 本名:松尾宗房(むねふさ)

|

| 風流の 初やおくの 田植うた |

・句意:白河の関を越えると田植え歌が聞こえてきた。これがみちのくの旅の風流の初めなのだなあ

・詠んだ時期・場所: |

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

| 卯の花を かざしに関の 晴着かな |

・句意:衣装を改めたというが、私にはこのような用意もないので、せめて卯の花を髪にかざして関を通ることにしよう

・詠んだ時期・場所:白河の関

|

1968年(昭和43年) 白河青年会議所 建立 加藤楸邨筆

|

2012.12.07

2012.12.07

|

|

阿武隈PA(下り)

|

| ・場所:福島県白河市泉田古見久保1−6 Yahoo!地図 |

河合 曽良(かわい そら)

|

・説明:1649−1710年 長野県諏訪市生まれ 俳諧師 芭蕉の奥の細道に同行した弟子

蕉門十哲の一人

|

卯の花を かざしに関の 晴着かな

|

句意:着替えるべき装束を持たないが、せめて真っ白に咲いている関の卯の花をかんざしにして通ることとしよう

|

| 1988年(昭和63年) 建立 |

、「是よりみちのく 白河関」碑

|

|

曽良が象潟を詠んだ歌

|

象潟や 料理何くう 神祭

|

| 句意: |

浪こえぬ 契りありてや みさごの巣

|

| 句意: |

|