| 市原 多代女(いちはら たよじょ・たよめ) |

・説明:1776−1865年 90歳没 須賀川豪商市原家に生まれ 本名:多代女(たよめ)

江戸時代の代表的名女流俳人

俳諧を石井雨考に学ぶ。鈴木道彦に入門。松窓乙二に師事する。晴霞庵と称した

松尾芭蕉を尊敬「奥の細道」で須賀川をおとずれた松尾芭蕉の句碑建立

|

瑞巌寺(ずいがんじ)

|

| ・場所:宮城県宮城郡松島町松島 瑞巌寺境内 Yahoo!地図 |

須賀川の多代女

|

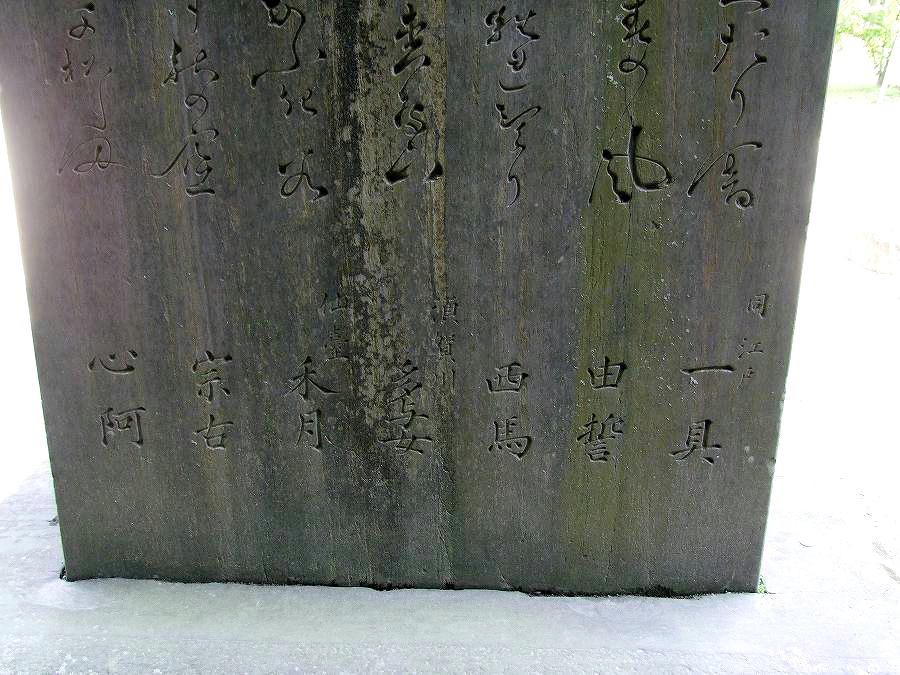

| こゝろやゝ まとめて月の 千松島 |

裏碑には12人の俳句が刻まれている。

|

時期・場所:奥の細道出発前

|

1851年(嘉永4年) 大阪の鼎左、江戸の一具ら 建立

|

真ん中の碑 2010.3.5

真ん中の碑 2010.3.5

2013.7.2

|

|

十念寺(じゅうねんじ)

|

| ・場所:福島県須賀川市池上町101番地 Yahoo地図 |

市原 多代女 辞世の句

|

終(つい)に行く 道はいづくぞ 花の雲

|

| 句意: |

年(年) 建立

|

2013.12.7

2013.12.7

|

十念寺(じゅうねんじ)松尾芭蕉句碑

|

| 市原 多代女 |

風流の はしめや奥の 田うえ唄

|

句意:芭蕉が須賀川を訪れたときに詠んだ歌 たよ女80歳

|

1855年(安政2年) 市原多代女 建立

|

2013.12.7

|

|

神炊館神社

|

| ・場所:福島県須賀川市諏訪町 |

石井雨考と市原多代女の直筆の句碑

|

| 石井 雨考(いしい うこう) |

鶴亀も 下戸にはあらじ 膳飛羅起(ひらき)

|

句意:商人のお祭りであった恵比須講の情景を詠んだもの

|

| 市原 多代女(いちはら たよじょ) |

此うえに 又としよらん 初時雨

|

句意:

81歳の書 |

2013年 両俳人の子孫である、 石井敬三氏(諏訪町)と市原良彦氏(栄町)が同神社に寄贈 建立

|

|

|

文部省唱歌「藤の花」

|

藤の花

一、野山もかすむ春雨の 霽(は)れて、なごりの

「水嵩(みずかさに)に 車はげしや 藤の花」(市原多代女の句)

しぶきに濡れて日に映ゆる。

二、雲雀の声は夕空に 消えて、此方(こなた)の

「薮畠や穂麦にとどく藤の花。」(宮崎荊口の句)

しづかに揺れて日は暮るる。

|

句意:水車は水が増して勢よく回っている。そこには藤の花が咲いている。

|

|

| 宮の辻(みやのつじ)ポケットパーク |

| ・場所:福島県須賀川市宮先町 Yahoo地図

市原多代女の生家のあった所 |

めかくしを とればひゝなの 笑顔かな

|

句意:

|

年 須賀川商工会議所婦人会 建立

|

|

|

| |